Adobe Fonts(旧Typekit)は、Adobe Creative Cloudサブスクリプションの一部として利用できるフォントサービスです。数千ものフォントが常に追加費用なしで使え、個人利用・商用利用問わずに非常に便利ですが、その反面「サブスクリプション解約後は?」などといった不安や疑問をお持ちの方も多いでしょう。

筆者自身もAdobe Fontsをかなり使い込んでいる身なのですが、最近はグラフィックデザインに限らずノベルティやロゴ制作をする機会も時々いただけるようになってきたため、一度ライセンスまわりを確認することにしました。これを記録を残すついでに、この記事にまとめて情報をみなさんと共有します。

本記事では、Adobe Fontsの利用ルールと、実際にデザイン制作でよく問題になるトピックを掛け合わせながら、商用利用の可否や具体的な使用制限、トラブルを回避するための注意点などをまとめていきます。

Adobe公式が公開している記事執筆時点(2025年2月)のライセンス追加条件やFAQをもとに作成しています。ただし最終的にはAdobeおよびフォントメーカー・販売元の最新情報を必ず確認してください。

Adobeフォントの基本ルール

すべてのフォントが「個人用・商用利用OK」

Adobe Fontsを通じてアクティベート(追加)できるフォントは、150を超えるフォントメーカーが提供しているものも含め、全フォントが個人用・商用にライセンスされます。つまりチラシやWebサイト、動画などの営利目的の制作物でも、原則自由に使用可能です。

ただし、それはあくまで「Adobe Fontsをアクティベートして、Creative Cloudサブスクリプションが有効なあいだに使う」ことが前提となります。Adobeがライセンス周りの記述の中で一貫して禁止しているのは、以下のような行為です。

- フォントソフトウェア自体の改変

- サブスクリプション解約後の新規使用

- フォントファイルの直接配布・転売

- モバイル/デスクトップアプリへ直接埋め込む行為

そうした前提を守っていれば、基本的にあらゆる商用プロジェクトでAdobeフォントを活用できます。

Creative Cloud契約が前提

Adobe Fontsの利用は、Adobe Creative Cloudの契約が有効である期間中に限られます。

解約後に編集しようとすると「フォントが見つかりません」と警告され、デフォルトフォントに置き換わります。

ただし、PDFや画像に埋め込み済みのファイルであれば、アウトライン化・ラスタライズ化が施されている限り、「表示・再配布」は継続して可能です。

ベクター化や画像出力は自由

ロゴや商品パッケージ、デザイン素材に流用するために、Adobeフォントをベクター(アウトライン)化したり、ビットマップ画像化(JPEG/PNGなど)するのはライセンス上認められています。そこから著作権登録や商標登録を行うことも可能です。

「Adobe Fontsにあるフォントはすべて、著作権・商標登録に問題ありません」と公式ライセンス情報で明記されています。

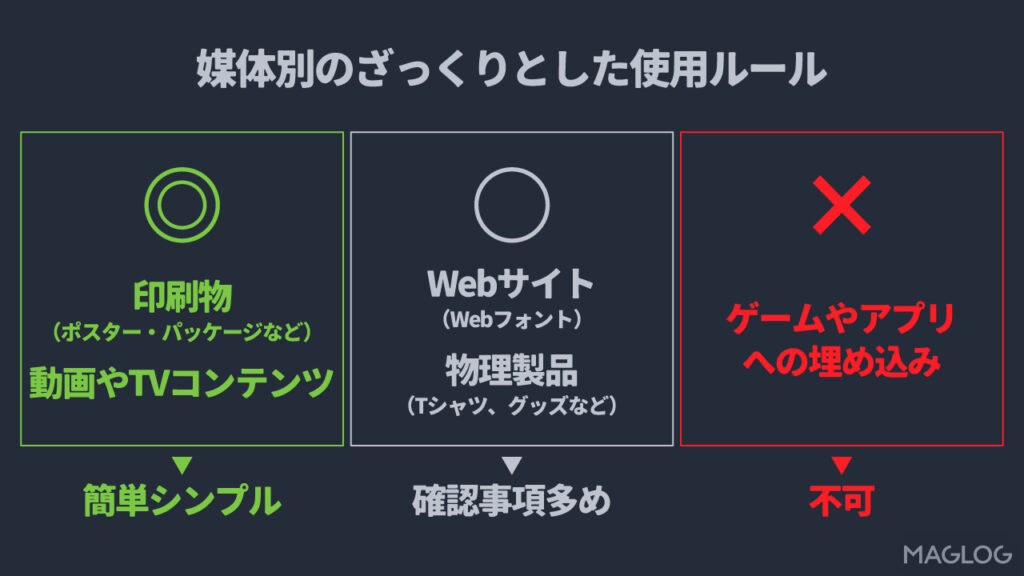

メディア別:Adobeフォントの使用可否と注意点

媒体別にAdobeフォントを使う際の注意点をまとめていきます。

- 印刷物(チラシ・ポスター・パッケージなど)

- Webサイト(Webフォント)

- 動画やTVコンテンツ

- ゲームやアプリへの埋め込み

- 物理製品(Tシャツ、グッズ、3Dプリントなど)

印刷物(チラシ・ポスター・パッケージなど)

基本は自由に利用可能です。作成した印刷物は商用・非商用問わず配布できますし、インプレッション数の制限などもありません。また、大部数の印刷・出版物であっても問題ありません。

- 埋め込みの扱い:

InDesignやIllustratorの「パッケージ」機能でフォントを同梱する行為はライセンス違反です。印刷所に渡すデータでは、PDFにフォントを埋め込むか、文字をアウトライン化しておけばOKです。 - 個々の文字をそのままステンシルやグッズ化する行為はNG:

1文字ごとに切り出して販売するのは「フォント字形の再配布」に当たり、禁止されています。

Webサイト(Webフォント・ニュースレター)

Adobe FontsのWebフォント機能を使って、ブラウザ上で動的にフォントを読み込むことが可能です。企業サイトや個人ブログ、広告バナーなどでもOKで、ページビュー制限もありません。

Creative Cloudを解約すると配信が止まり、デフォルトフォントに置き換わります。

ただし、下記に注意してください。

- Adobe提供の埋め込みコードを使用する必要がある。自分のサーバーにフォントファイルを直接アップロードするのは不可。

- HTMLメールやニュースレターにも埋め込み可。@import形式のコードを使うことで適用可能。

クライアントのWebサイトに導入する場合、Adobe Fontsの再販・ホスティング不可という原則があります。サイトの納品後にクライアントがフォントを継続利用するには、クライアント自身がCreative Cloud契約を保有し、Adobe Fontsを有効にしている必要があるともとれる内容です。

自分が解約するとフォントが勝手に置き換わってしまうことを考えるとクライアントにCCを契約させるのは妥当ですが、フォントを使うためだけのプランが用意されているわけでもないので実務でどのような手順を踏むべきなのかは釈然としません。(筆者はwebサイトの納品を含める仕事をしたことがないもので申し訳ないです。)

Web フォントを顧客の web サイトに使用することはできますか?

フォントのライセンス Web フォントを顧客の web サイトに使用することはできますか?

利用条件では、2019 年 12 月 31 日以降の再販は許可されていません。それ以降にフォントライセンスや web フォントホスティングが中断されないようにするには、クライアントの web サイトは、独自の Creative Cloud サブスクリプションから Adobe Fonts を読み込む必要があります。

サービスの再販の意味と関連する定義の詳細については、完全な利用条件を参照してください。

動画やTVコンテンツ

YouTube動画やテレビ放送向けの字幕、テロップ、オープニングタイトルなどにも問題なく使用可。社内向け動画、展示会やCM、オンライン配信プラットフォームなど、幅広く適用できます。

映像に組み込む場合は、文字情報として編集する際にフォントが必要になるので、制作環境ではもちろんAdobe Fontsがアクティブである必要があります。プロジェクトファイルを受け渡しする際は気を使うところです。

ゲームやアプリへの埋め込み

モバイルアプリやデスクトップアプリにフォントを組み込む行為は規約違反です。

もしアプリのUIなどでフォントを使用したい場合は、Adobe以外の経路(フォントメーカーや公認販売元)から別途ライセンスを取得する必要があります。

物理製品(Tシャツ、グッズ、3Dプリントなど)

印刷物・グッズとして製品化することは問題なし。そこにアウトライン化したフォントデザインを載せようが問題ありません。紙媒体だけでなくてTシャツなどへの印刷も自由。生産個数やインプレッション数の制限もないとライセンスで明言されています。

禁止事項もある

- ×一文字単位の形状をそのまま製品化することはできない

例:フォントで書いたアルファベット1文字を完全に切り出し、ステンシルやジュエリーとして販売するなど。これは「フォント字形の再配布」に該当するため禁止。 - ×顧客が自由にテキストを打ち替えられる製品のオンライン提供はできない

顧客がフォントのライセンスを持っていない限り再配布となるため、Tシャツやグリーティングカードを動的に生成できる仕組みは不可。

ライセンス違反になるケース例

ここまでまとめた範囲から、ライセンスに引っかかりやすそうな例をまとめます。

- サブスクリプション解約後の新規制作

解約しても、過去のアウトライン化済みデータやPDFは表示が保たれますが、新規デザインや修正にフォントを使うのはNG。

解約後にAdobe Fontsは勝手に使えなくなるので無許可で使用するような状態にはなりませんが、既存デザインを事前にアウトライン化しておかないと後で修正しようと思った時に痛い目を見ます。 - フォントファイルを直接渡す

制作相手(クライアントや印刷会社、他のデザイナー)に「このフォントデータも付けますね」と共有する行為は認められていない。 - 個々の文字をそのまま製品化

文字単体を抜き出してステッカーなどにする行為。あくまで「文章の一部」として、もしくはアウトライン化したデザイン全体の一部であればOK。 - 顧客自身がフォントをインストールして編集する必要があるのに、ライセンスを取得していない

「顧客のPCでデータを開いて修正したい」場合、顧客にもCreative Cloud契約か、恒久デスクトップライセンス(今は買えない)が必要。 - アプリやゲームのUI用に埋め込む

Adobe Fontsの規約外。フォントベンダーから別途エンベッドライセンスなどを購入する必要がある。

ロゴの商標登録とAdobeフォント

Adobe Fonts上のフォントは、全てロゴや商標に使用可能です。

Adobe公式ライセンス情報によれば、「Adobe Fonts からアクティベートしたフォントで作ったロゴは、たとえフォント提供元サイトで商標登録不可と書かれていた場合でも、Adobe Fonts経由なら問題ない」と明記されています。あまりに都合の良すぎる条件ですが、Adobeが開発したフォントに限らず、ベンダーから提供されたフォントであってもAdobe Fontsから利用可能でさえあれば商標登録できてしまうということになります。

Adobe Fontsから選びさえすればロゴやブランド用タイポグラフィを自由に検討できるのはラクでいいですね。

Adobe Fonts にあるフォントはすべて Adobe Fonts の利用規約に従います。フォントの提供元の web サイトでは商標登録不可となっていても、Adobe Fonts からアクティベートした場合は、問題ありません。

フォントのライセンス ロゴを著作権で保護すること、または商標登録することはできますか?

細かい注意点・気をつけるべきこと

解約前に忘れずアウトライン化しておこう

既に作成したPDFや画像(ラスタライズまたはアウトライン化)されたコンテンツは、サブスクリプション終了後も再配布や商用利用が認められています。ただ、InDesignなどで文字として参照しているドキュメントの場合は、再編集するときに「フォントが見つかりません」とエラーが出るため、新たにライセンスを購入しない限り、テキストの再編集はできません。

提供停止(削除)フォントがある場合も

Adobe Fontsは、フォントメーカーの意向で一部書体がライブラリから削除される場合があります。過去にはモリサワの一部フォントが提供停止となった例があります。削除されたフォントは、新規に追加できなくなるほか、既存のInDesignやWordの文書で開くと「フォントがありません」という警告が出るようになります。

実は筆者もこれで痛い目を見ました。

モリサワのフォントが使えなくなる際は事前に予告アナウンスがありました。アナウンスから削除される日までにアウトライン化しておかないと全てまとめてデフォルトフォントに置き換わってしまいます。

今後も同じフォントを使い続けたい場合は、ベンダーのWebサイトから恒久ライセンスを購入する必要があります。

Creative Cloudエンタープライズ版も権利は同じ

法人向けの「Creative Cloud エンタープライズ版」でも、アクティベートしたフォントの商用利用権は、通常のAdobe Fonts利用者と同様に付与されます。ただし、チーム管理者がユーザーのアカウントにフォントサービスを含める設定が必要など管理フローが異なるケースがあるようなので、詳しくは担当者に確認すると安心です。

ライセンス違反を避けるためのチェック項目

Adobeのライセンスを踏まえ、以下の項目は事前に確認したいところです。

- 契約状態:Creative Cloudが有効かどうか。

- 使用メディア:モバイルアプリやデスクトップアプリへの直接埋め込みは不可。Webフォントは埋め込みコードのみ可。

- 再配布・改変:フォントファイルを直接渡していないか? 一文字単位の商用製品化はしていないか?

- 顧客への対応:顧客がファイルを編集する必要があるなら顧客自身がライセンス取得が必要(?要確認)

- アウトライン化やPDF化:常識ですが、印刷やロゴで渡す場合は必須レベル。

まとめ:Adobeフォントのライセンスを理解して安全に活用しよう

Adobe Fontsでは、すべてのフォントが個人・商用問わず利用可能であり、ロゴや印刷物、Webフォント、動画、放送などあらゆる場面で活躍します。一方で、

- フォントファイルの再配布や改変

- アプリへの直接埋め込み

- 顧客がフォントを編集する仕組みを提供

- 解約後の新規使用

といった行為は基本的にNGです。また、「個々の字形をそっくりそのままグッズ化」なども許可されていません。

ロゴや商標も問題なく取得できますし、部数の制限もありません。

サブスクリプションを解約するとWebフォントが使えなくなるならまだしも、フォントベンダーの要請やAdobeの方針によってライブラリからフォントが削除される可能性が今後もあります。定期的にAdobeが発信している情報もチェックして安全に運用しましょう。必要に応じて他のフォントメーカーからライセンスを購入するなどの選択肢も視野に入れ、Adobeフォントをうまく活用していきたいところです。

最終判断は、必ず最新のAdobe公式情報から行ってください。

(参考)本記事で取り上げた主なライセンス出典

必ず公式の最新情報をご確認ください。