ドスパラのゲーミングPC「ガレリア(GALLERIA)」を購入してしばらく経ち、グラフィック性能に不足を感じるようになったら考えるのがグラボ(GPU)の交換です。

しかし、グラボなら何でも自由に買って使えるわけではありません。自分のガレリアに合ったグラボを選ばないと、正常に取り付けられなかったり、動作しないケースもありえます。

この記事では、筆者が実際にガレリアのグラボを交換した経験を元に、ガレリアで交換するグラボの選び方から取り付け方法までを丸ごと解説します。

記事の最終更新:2025年12月

パーツを交換するとガレリアの保証は受けられなくなります。もし問題が起きた場合、元々のパーツ構成に戻すことで対応してもらえる場合もあるので、交換後も保証期間終了までは保管しておくことをおすすめします。

グラフィックボードの交換は難易度こそ高くない部類の作業ですが、時に故障する危険もあります。必ず自己責任で作業してください。

ドスパラのゲーミングPC『ガレリア』でもグラボ交換でスペックアップを狙える

グラフィックボードは画像処理を担当するパーツ。グラフィックボードの性能はゲームの映像はもちろん、動画の書き出しやblenderなどといった3DCG制作ソフトのレンダリングの速度に大きく関わるので、以上のような用途でもっと快適にしたい場合にはもっと高性能グラボへの交換が選択肢に入ります。

ガレリアでは自作PCと同じようにグラボを交換することができます。また、グラボの交換はCPUやメモリのスペックアップと比較して難易度が低く、初心者でも手が出しやすいのも魅力的です。

ガレリアで交換するグラボを選ぶ時に確認すべき3つのこと

グラフィックボードなら何でも自由に買って交換できるわけではありません。グラボの機種によっては自分のガレリアで接続できなかったり、うまく動作しなくなる場合があるので、グラボ選びは慎重に進めていきましょう。

ガレリアで交換するグラフィックボードを選ぶためには、次の3つのことを確認する必要があります。

- 交換するグラボがPCケースに入る大きさかを確かめる

- ブラケットに取り付けられるか

- 壁や他のパーツにぶつからないか

- 電源の交換を検討する

- 補助電源を使えるか

- 電源の容量は十分か

- CPUの性能は十分か検討する【CPUボトルネック】

- CPUが原因でGPUの性能を発揮できない場合がある

- CPUの性能は十分か

以上の3つについて順番に解説していきます。

1. グラボがPCケースに入る大きさかを確かめる

グラフィックボードは製品によって大きさが違うので、買い替えるグラボが自分のガレリアに入る大きさかを確認する必要があります。

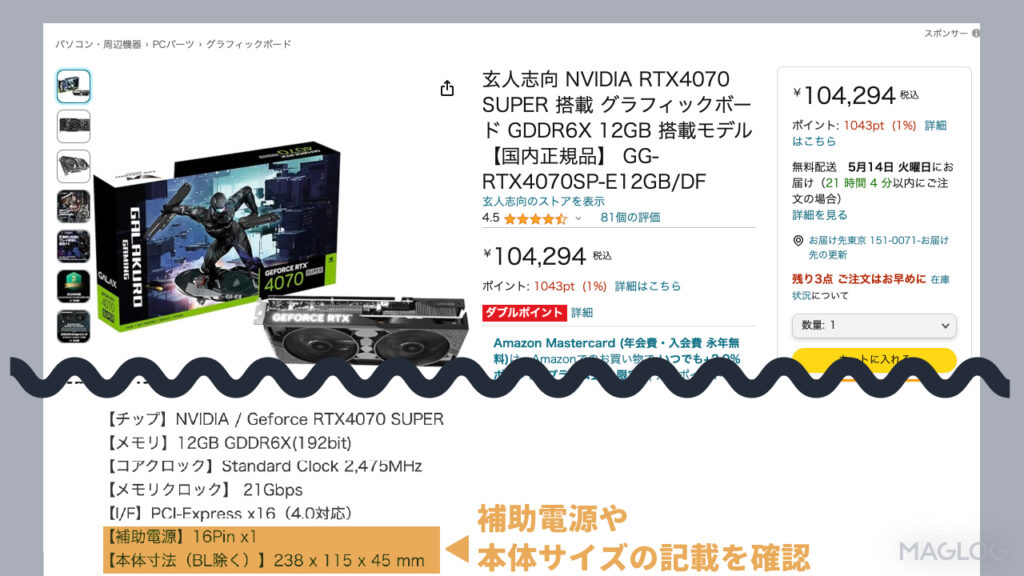

グラボの大きさは製品によって千差万別です。例えばInno3Dが販売しているRTX 4070 Ti SUPER(TWIN X2 OC)の場合、その大きさは250x118x42 mm。これと比較して、玄人志向が販売しているGeForce RTX 4080 Super(GG-RTX4080SP-E16GB/OC/TP)は336 x 138 x 66 mmです。かなり大きいですね。(以下画像)

ガレリアの構成によってグラボが入る大きさは違うので、実際に中身を測って確認しておくことをおすすめします。もしお目当てのグラボが収まらない場合、PCケースを変えるのも一つの手。ケース交換についてはこちらの記事で解説しています。

グラボがPCケースに入り切らなくて使えない問題は割と珍しくありません

2. 電源ユニットの交換を検討する

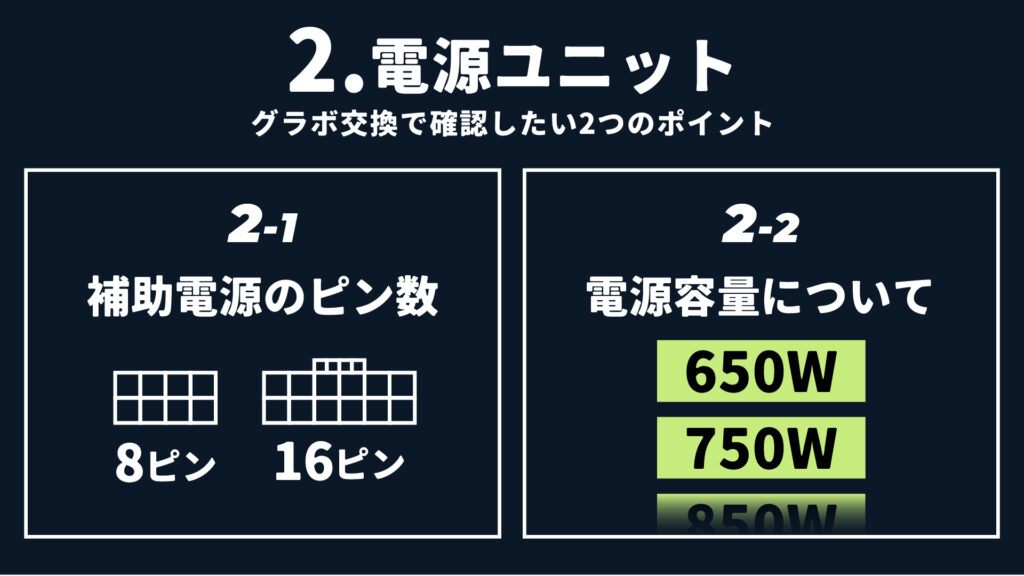

グラボを買い替える際には電源について確認したいことが2つあります。「①補助電源の有無」と「②電源容量」です。

ちなみに電源ユニットはガレリアの後ろ側、下の部分に入っているパーツです。

①グラボに接続する補助電源の有無を確認する

一部エントリークラスを除くほとんどのグラフィックボードでは、補助電源の接続が必要になります。補助電源は画像のようにグラボに刺さっています。

電源ユニットからはPCの様々なパーツに電源を供給するためのケーブルがニョキニョキと生えているわけですが、グラフィックボードに使うための補助電源もこのケーブルから供給することになります。

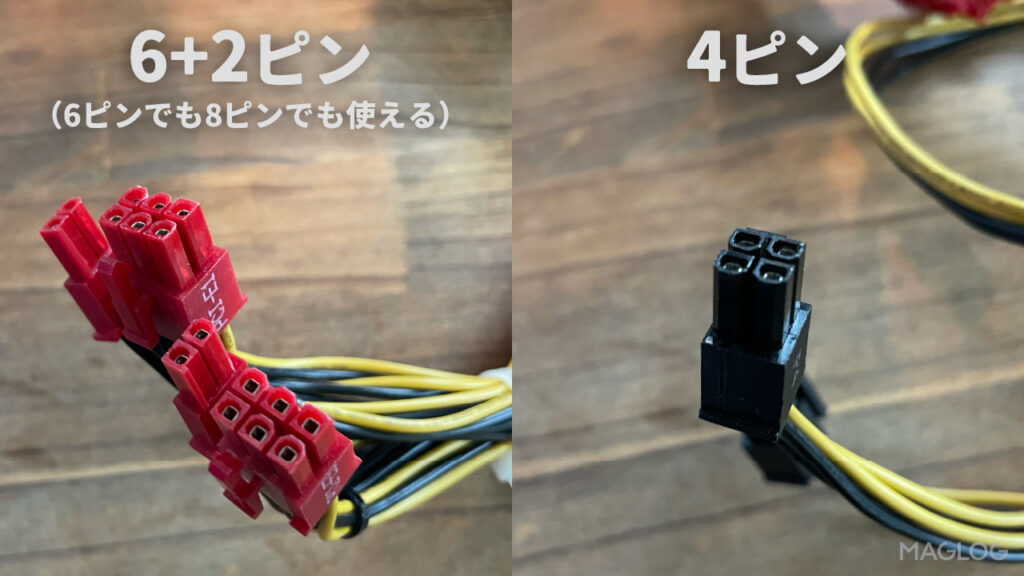

ここで確認したいのがこのケーブルの先っぽの部分です。ケーブルはものによって8つのピンが付いていたり、6つのピンが付いていたり、ものによっては6ピンと2ピンをくっつけて8ピンとして使えるようになっているものもあります。

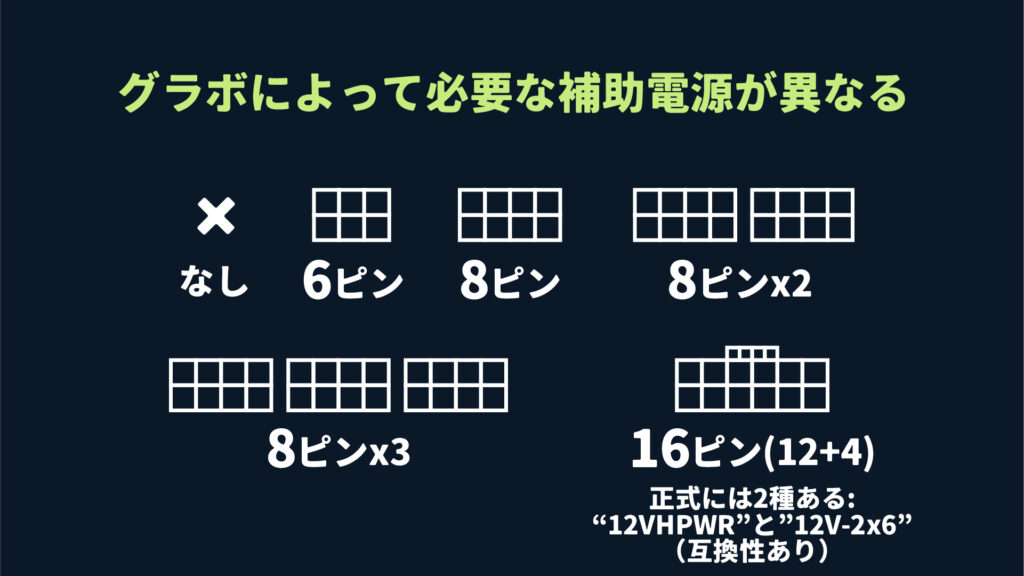

グラフィックボードによって用意しなければならないな補助電源のピンの数や本数は異なります。6ピンのものや8ピンのもの、複数のを刺すタイプも多いです。

グラフィックボードによって用意しなければならないな補助電源のピンの数は異なります。例えば、僕が交換前に使っていたZOTACのRTX3070では8ピンが2本必要でした。

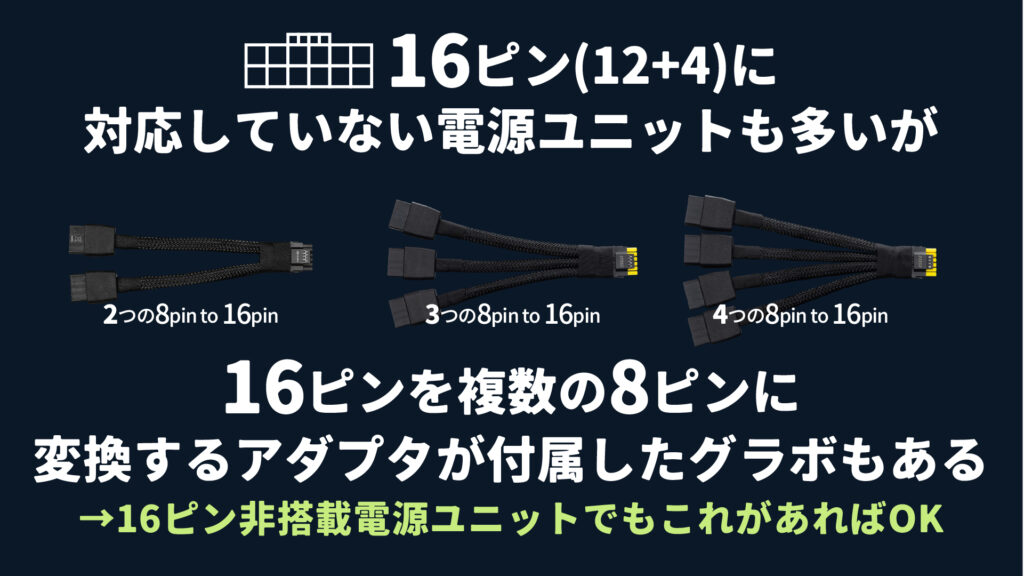

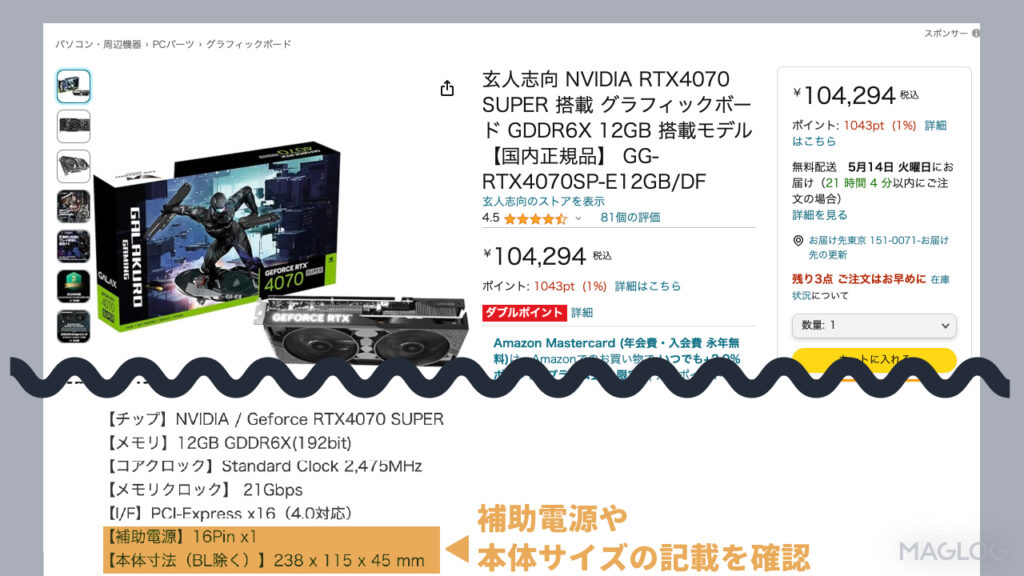

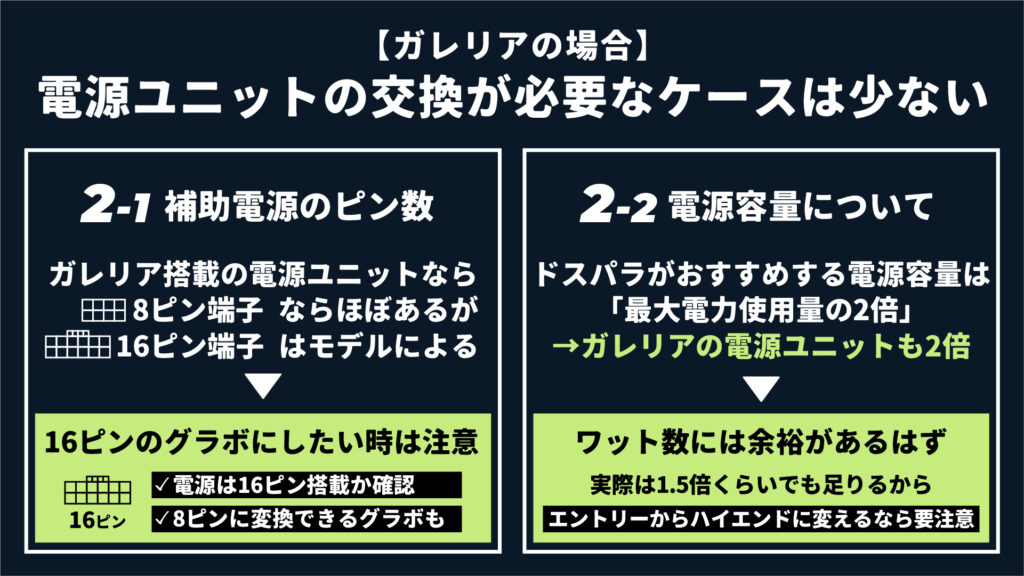

16ピンのものは電源ユニット側で対応していないものも多いです。この場合はグラボに16ピンから複数の8ピンに変換できるケーブルが付属することがあるので、これがあれば16ピンに対応していない電源ユニットでも利用できます。

こういったように、グラボによって必要なピンの数が異なるので、自分のガレリアに搭載された電源ユニットのピンは交換したいグラボに繋げられるか、実際に裏側のピンを漁って確認しておきましょう。

グラフィックボードの製品ページには必要なピンの数が必ず記載されているので、交換するグラボが自分の電源ユニットから接続できるかどうかを確認できます。

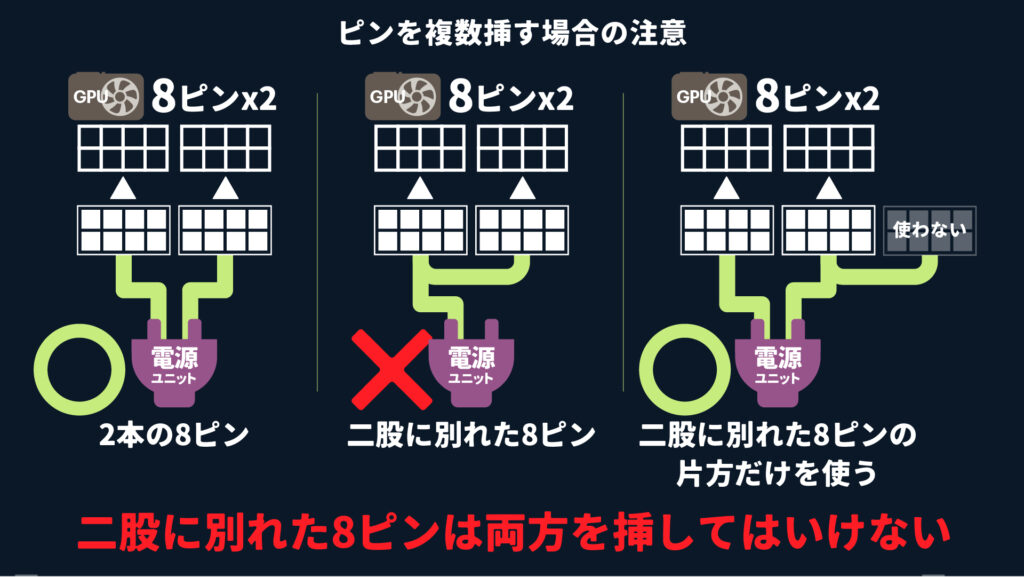

ただし、複数のピンを接続する場合には注意が必要です。電源ユニットから伸びる1本のケーブルに2つのピンが連なっていることがあるのですが、このピンを両方挿すと不具合の原因なってしまうことがあります。使うピンは一本のケーブルあたり1つだけ、これを徹底してください。

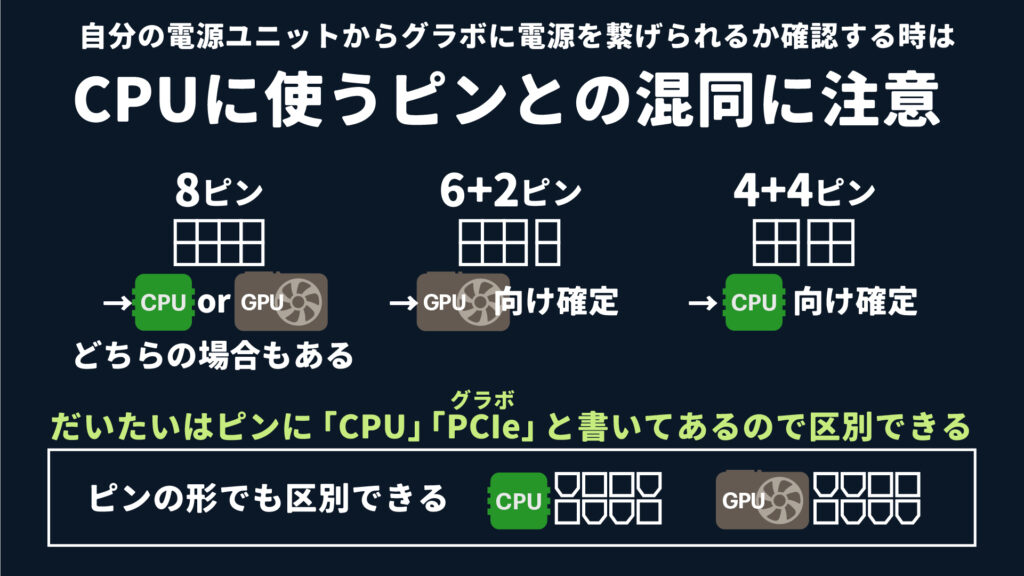

更にもう一点。電源ユニットから伸びるピンには、グラボにさせる8ピンのほかに、CPU用の8ピンも存在します。紛らわしいですが、判別は簡単。まず6+2ピンのものはグラボに指せるピンです。一方で面倒なのは単独8ピンの場合。

ピンの先にPCIeと書かれていればそれがグラボ用なのですが、中には書いていないものも存在します。その場合はピンの形で判別できます。画面下部の図を参考に見比べてみてください。

ちなみに、現在販売されているグラボのほとんどは補助電源が必要になっています。ちなみに補助電源が必要ないグラボは「RTX 3050」「GTX 1650」など性能の低い製品のうちの一部に限られます。

②電源容量が十分かどうかを確認する

グラボによって消費する電気の量は大きく変わります。例えばRTX3060なら170W、RTX5090なら575Wと数倍の差があります。

この電気を供給してくれるのが「電源ユニット」です。グラフィックボードに限らず、CPUや冷却ファンなど様々なパーツに電気を供給してくれます。

利用するグラボによって使う電力の量は大きく変わります。新型のグラボほど消費電力が少なくなる傾向がある一方、高性能なグラボほど消費電力も増える傾向にあります。ですので、グラボを取り替えた後に電気の供給量を十分確保できるかどうかを確認しておく必要があります。

この電気の供給量を決めるのが「電源ユニット」。製品によって「600W」「800W」などと供給できる電力が決まっています。

電源ユニットの買い替えが必要かどうかを検討するために、今使っている電源ユニットの供給電力量と、グラフィックボードを変えた後に必要な電力量の調べ方を次に紹介します。

今使っている「電源ユニット」のW(ワット)数の調べ方

まずは今使っている電源ユニットの電力容量を調べます。

CPUの様にCPU-ZやWindowsの機能を使って電源ユニットを確認する事はできないので、アナログな手段で確認する必要があります。

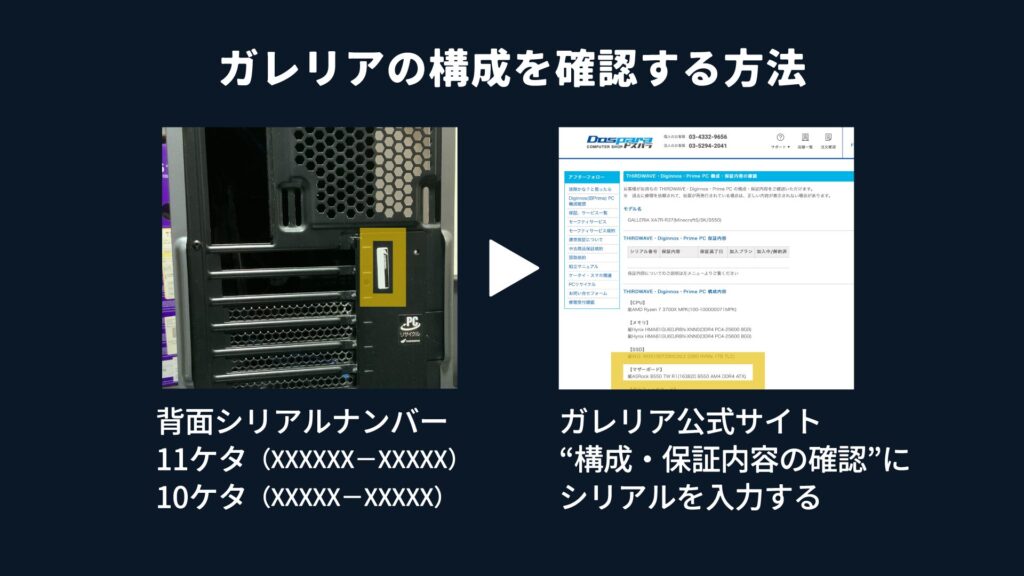

電源ユニットの電力容量の調べ方

- ガレリア本体背面のシリアルナンバーを確認する

- ドスパラ公式「構成・保証内容の確認」にシリアルナンバーを入力する

グラボに必要な電源容量の調べ方

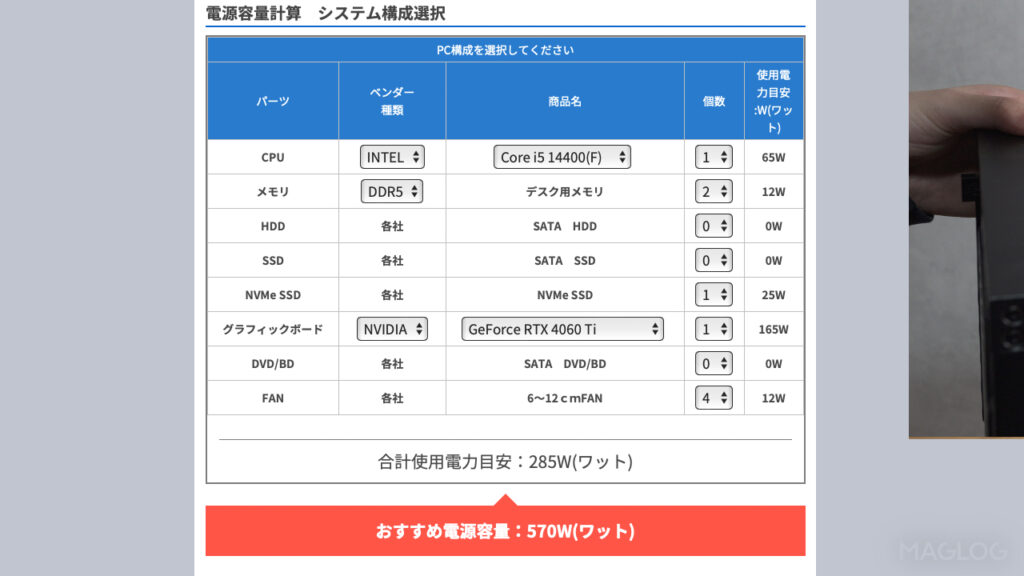

PCパーツがどれだけの電力を使うのかを知るには、ドスパラが提供している電源容量計算機が便利で簡単です。これを使えばグラボの消費電力を調べなくても勝手に使用電力量を割り出してくれます。

構成を選ぶと「合計使用電力目安」とは別に、「おすすめ電力容量」も出てきます。これらの数字にを参考にして検討を進めていきます。

電源ユニットの容量は使用電力量の1.5倍が目安

電源ユニットは、想定される電力量よりも余裕を持って大きめの容量を持った電源ユニットを用意するのが普通です。

ドスパラは使用電力量の2倍の容量を持った電源ユニットを推奨しているので、「おすすめ電力容量」には「合計使用電力目安」の2倍の数字が出ていると思います。

しかし、実際にはこの2倍という数字は少し余裕を持たせたもの。

電源容量計算機で表示された「おすすめ電力容量」ではなく、「合計使用電力目安」の1.5倍程度に合わせて電源ユニットを検討しても問題ありません。

余裕を持って使える大容量電源ユニットは、静音効果が大きいというメリットもあります。

ガレリアの場合、電源ユニットの買い替えは不要な場合もある

ガレリアには、本来必要な電力容量より余裕のある電源ユニットを組み込まれていることが多いです。理由は上で紹介している通り、ガレリア(ドスパラ)が使用電力量の2倍の容量を持った電源ユニットを推奨するポジションを取っているからですね。

グラボをより高性能なものに交換する際、電源ユニット交換しなくていいケースもあることを頭の片隅に入れておくことをおすすめします。

おすすめ電源ユニット

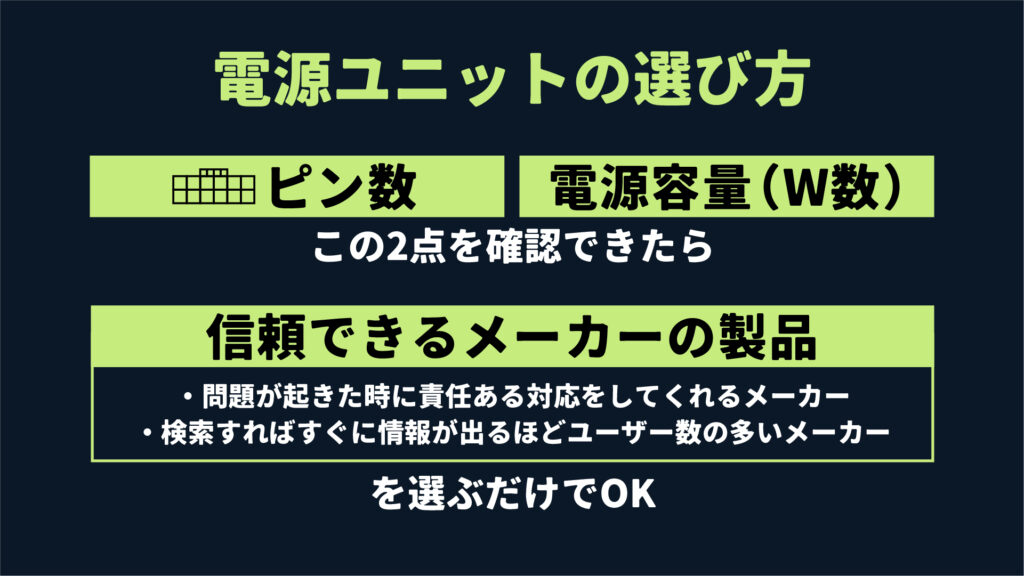

もし電源ユニットの交換が必要な場合、どれを買えば良いのでしょうか。

ここまでに紹介した「補助電源のピン」と「ワット数」さえクリアしたのであれば、あとは信頼されている有名メーカーを選んでおけばまず問題ないというのが正直なところ。

コスパの良い電源ユニットをいくつかピックアップします。

850W

850W以内なら玄人志向の電源ユニットが安く手に入ります。使っている人もかなり多く、信頼の置ける製品です。

1000W

ハイスペックなグラボを乗せたい場合や今後のさらなるアップグレードを見据えたい場合に選択にしなるのが1000W級の電源ユニットです。

やはり最初に名前が上がるのが玄人志向。850Wと同様に価格の安さもユーザー数の多さもなかなかのものです。

NZXTの1000W電源ユニットは奥行きが浅めで空間に余裕ができるので配線がしやすいところが利点です。

筆者が交換した電源ユニット(1000W)

筆者が購入したのはCORSAIR RM1000eです。使い始めて3年以上経ちますが、今でも問題なく使えています。

本当は1000Wも必要なかったのですが、セールで安かったので購入しました。後に消費電力の多いCPUに変更したので大きめのものを買っておいてラッキーでした。

3. CPUの性能は十分か検討する【CPUボトルネック】

CPUの性能が不十分だと、グラボの性能を活かしきれない場合があります。この問題は【CPUボトルネック】などと呼ばれているもの。

その理由は、グラボがCPUから指示を受けて仕事をする立場であるからです。部下(グラボ)がどれだけ有能でも、指示役の上司(CPU)が無能だといい仕事ができないわけですね。

CPUボトルネックの判断は難しい

CPUボトルネックについては様々なメディアやユーザーが議論したり、ベンチマークを公開したりしています。しかし、実際のボトルネックは使用環境や用途によって大きく変わるため、はっきりとした正解を導き出すのは難しいのが現実。

自力で様々な情報をかき集めてボトルネックを判断するとなるとそれなりの労力がかかるもの。そこで、当ブログでボトルネックが起きにくいCPUとGPUの組み合わせの目安をざっくりと次の項目にまとめます。

ちなみに、ボトルネックの差が一番出やすい条件は「画面解像度」です。

フルHDか4Kかでグラボの仕事量が単純計算で4倍変わるため、フルHD環境での利用ではボトルネックがよりシビアになります。

CPUボトルネックは絶対に避けなければならないものではない

CPUのボトルネックは、必ずクリアしなければならないものではありません。その理由は3つあります。

CPUのボトルネックに対してそこまで神経を尖らせなくてもいい3つの理由

- ボトルネックに引っかかっても不具合が起きるわけではない

- いつどんなときでもCPUとGPUをどちらも100%活かしきれる構成は存在しない

- いつかCPUを交換しようと思った時に選びやすくなる

仮にボトルネックに引っかかったとしても故障の原因となるようなものではありません。また、用途によってもボトルネックは大きく変わります。あるゲームではCPUに負荷がかかる場合もあれば、あるゲームではグラボに負荷がかかりやすい場合もあるわけです。もちろん映像制作や3DCGなどのクリエイティブ用途でも同様です。

要するに、いつどんなときでもCPUとGPUをどちらも100%活かしきれる構成なんてものは存在しないのです。

さらに、もしCPUに対して高性能過ぎるグラボを買ったとしても、グラボを交換したときと同じように今度はCPUを交換したいと思う時が来年来るかもしれません。その時には新しいCPUを選びやすくなるでしょう。

「5年前のボロボロCPUが載った古いガレリアに今のハイエンドグラボRTX 5080を載せよう!」などと極端なことをしないのであれば、CPUボトルネックに対してそこまで神経を尖らせなくても大丈夫です。

CPUとグラフィックボード、余裕のある組み合わせの目安【フルHD基準】

しかし、ボトルネックを一切無視するわけにもいきません。そこで、超ざっくりとしたCPUとグラボの組み合わせを以下にまとめてみます。

この組み合わせなら余裕を持たせて使える

| グラボ | CPU(Intel) | CPU(AMD) |

|---|---|---|

| RTX4090 | Core i9-13900K 以上 | Rizen 7 7800X3D 以上 |

| RTX4070 Ti SUPER | Core i7-14700K 以上 Core i7-13700K 以上 | Rizen 7 7700 以上 Rizen 7 5800X 以上 |

| RTX4070 SUPER | Core i7-14700K 以上 Core i7-13700K 以上 | Rizen 7 7700 以上 Rizen 7 5800X 以上 |

| RTX 4060 | Core i5-13400F 以上 | Rizen 7 7600 以上 Rizen 7 5700X 以上 |

- この表をクリアしている場合:多くの用途でグラボの性能を完全発揮しやすい

- この表を少し下回っている場合:場合によってグラボの性能を完全発揮できない場合もあるが、動作はするのでダメではない

PCに慣れていない方は若干余裕を持って購入しておいたほうが失敗を防げるため、表に掲載しているCPUも少し余裕を持った性能を用意しています。ですので、もう少しスペックの低いCPUでも快適に動作することも多いでしょう。あくまで目安として参考にしてみてください。

4K解像度で利用しているユーザーであれば、表よりももう少し低スペックなCPUを利用しても問題ありません。

CPUもあわせて交換する場合は注意が必要

CPUボトルネックを回避したい場合は、交換するグラボのグレードを下げるか、CPUも一緒に交換する必要が出てきます。

搭載されているCPUの性能が交換したいグラフィックボードのボトルネックになる場合の対処方法2通り

- 交換するグラフィックボードのグレードを下げる

- CPUをボトルネックにならないものに交換する

ただし、ガレリアのようなBTOマシンのCPU選定・交換は難易度が高いため、注意が必要です。ガレリのCPU交換方法・選び方については以下記事で解説しているのでよろしければ検討材料にしてください。

【コスパで選ぶ】交換するのにおすすめのグラボ2パターン+1

2025年10月時点で、交換先におすすめのグラフィックボードを以下の3パターンに分けて紹介します。

- 【パターン①】大きく性能を向上させたい場合は買い替えを検討

→BTOマシン新調 - 【パターン②】旧世代ミドルクラスからの交換で性能アップを実感できるグラボに交換

→「現役ミドル〜ミドルハイ」クラスへ - 【パターン③】旧世代エントリークラスからの交換で性能アップを実感できるグラボに交換

→「現役ミドル」クラスへ

基本的にコスパ(価格の割に性能がいいもの)で選んでいます。

ここで紹介するグラボよりも高いスペックの製品は価格が跳ね上がるため、コスパで選べるものではありません。価格で選ぶのではなく、「自分の用途ではこのグラボが必要だから買う」という考え方にシフトしたほうが後悔の無いお買い物ができます。

【パターン①:大幅な性能向上】そもそもPCごと買い替える選択肢を持っておこう

グラフィックボードを交換したいと思ったらまず最初に検討したいのが、『PC自体の買い替え』です。

は?それじゃ本末転倒では?

...と思われるかもしれませんが、これには理由があります。

PCの買い替えも選択肢に入れるべき理由

- グラフィックボードはPCパーツのなかでも特に高価だから、PCごと買い替えるのにかかる費用と比べて大きく変わらない場合がある。

- グラフィックボードの性能を大きく向上させるなら、別のパーツも一緒に交換する必要がある場合もある。

- CPUボトルネックのために高性能なCPUなども欲しくなる場合がある。しかし、CPUの交換は難しい。

- 電源を大容量なものに変えなければならない場合もある。

一つ例を挙げましょう。例えば以下の構成のPCを持っていたとします。

◯CPU:Ryzen 5 3500

◯GPU:GTX1660(6GB)

◯電源:500W

この構成は2021年ごろのエントリークラスとして一般的なスペック(GALLERIA RM5R-G60)ですね。VALORANTなども快適に動く構成なので今でも使っている方はいるでしょう。では、このガレリアのグラボだけをRTX 5070に変えたらどうなるでしょう。

◯CPU:Ryzen 5 3500

◯GPU:GTX1660(6GB)→RTX 5070

◯電源:500W

これは誰が見ても明らかなほどCPUの性能が不足しています。さらに、消費電力が大きく上がるので電源の買い替えも必要です。

GTX1660(6GB)《消費電力TGP 120W》

RTX 5070《消費電力TGP 250W》

「PCパーツの中でも一番高価なGPU、二番目に高価なCPU、なんなら電源まで買い替えが必要となるなら新しいガレリアを買ったほうがいいのでは?」という話になるわけですね。

では、今からガレリアを選ぶとしたらどのマシンを選ぶと良いのでしょうか。

【パターン①-2:大幅な性能向上】ガレリアの選び方・おすすめのガレリア

この記事にたどり着いた方は、将来的に自分の手でパーツ交換をしてみたいという考えの方が多いでしょう。そこで、ある程度拡張性も考えながらおすすめのガレリアを紹介します。

- AMD Ryzen CPUなら7000番台以上がおすすめ

- 将来自力でCPUを交換したくなっても、5000番台までのCPUから7000番台以降のCPUには交換できない仕様になっています。

- ただしBTOマシンには色々な制限があり、CPU交換そのものが少し難しいです。詳細はこちらの記事で紹介しています。

- メモリ容量を増やしたい場合はガレリアを購入する際にアップグレードしておく

- 現在販売されているガレリアはメモリを2本刺して運用することが前提となっているので、昔はできた「元からあるメモリをそのままに増設する」ことはできません。

- 後からメモリ容量を増やしたくなったら交換する形となりもったいないので、購入する段階でアップグレードしてしまいましょう。

おすすめ①:予算20万円程度・とにかく安くアップグレードしたい人に

CPU:Ryzen 7 5700X

GPU:GeForce RTX 5060Ti 16GB

搭載メモリ:16GB

SSD:1TB

チップセット:B550 マイクロATX

メモリの挿入:DDR4対応 ×4(最大128GB)

ストレージ:SATA 6Gb/s ×6 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×1、PCIe 3.0 ×1)

※M2_2とSATA_5_6は排他利用となり、同時に使用はできません。

電源:650W

Ryzen 7 5700Xは前世代のAM4ソケット対応CPUで比較的安価に入手できるので、とにかく導入コストを抑えたい人にオススメです。

ただし、チップセットの世代が古いので「9800X3D」などといった高性能なCPUに後から買い替えることができません。将来的にパーツを入れ替えて長持ちさせたいと考えているかたは、次のモデルをオススメします。

こちらもRyzen 5 3600/Ryzen 5 3500程度のCPUと、GTX 1660やRTX 2060程度のGPUを組み合わせている人でも大きな性能アップを実感できます。

おすすめ②:予算25万円程度・今後の拡張も見据えたコスパモデル

GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ・ホワイトモデルはこちら

CPU:Ryzen 7 7700

GPU:GeForce RTX 5060Ti 16GB

搭載メモリ:16GB

SSD:1TB

チップセット:A620A マイクロATX

メモリの挿入:DDR5対応 ×2(最大128GB)

ストレージ:SATA 6Gb/s ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×2)

電源:650W

Ryzen 7 7700は最新世代ののAM5ソケット対応CPUで、将来的にハイグレードな「9800X3D」など、Ryzen 9000番台へのアップグレードも視野に入れられる構成です。(CPU交換は高難度)

RTX 5060 Ti 16GBはコスパの良さが際立つミドルレンジモデルで、消費電力も比較的低め。

こちらもRyzen 5 3600/Ryzen 5 3500程度のCPUと、GTX 1660やRTX 2060程度のGPUを組み合わせている人におすすめです。

GTX 1660世代からの買い替えなら、体感性能は2〜3倍以上でしょう。

費用対効果を重視した「王道なミドルレンジ」です。

おすすめ③:ハイスペックに足を踏み入れたいなら

GALLERIA XDR7M-R58-GD ・ホワイトモデルはこちら

CPU:Ryzen 7 9800X3D

GPU:GeForce RTX 5080 16GB

メモリ:32GBメモリ DDR5

SSD:1TB Gen4 SSD

チップセット:A620A マイクロATX

メモリの挿入:DDR5対応 ×2(最大128GB)

ストレージ:SATA 6Gb/s ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×2)

電源:1000W

- Ryzen 7 9800X3Dは現行ほぼトップクラスのゲーミング向けCPU。(正確には9900X3Dと9950X3Dという更に上のモデルがありますが、価格も一気に上がります)

- RTX 5080との組み合わせにより、4Kゲーミングや配信・動画編集でも余裕を持って動作します。

- 多くのガレリアはメモリ16GBが標準のところ、こちらは32GB標準搭載。

- 電源にも余裕があります。

Ryzen 3000番台やCore i7-9700/i7-10700のCPUに、RTX 3070以下の構成を使っていて、CPUの処理待ちやフレーム落ちが気になる人におすすめです。

4K環境や配信・動画編集・生成AIなど、GPUを多用途でフル活用したい人向けのモデルです。

比較的最近のRTX 3070〜4070と比べても大幅に性能アップです。

【パターン②:旧世代ミドルクラスから交換】2025年5月以降、ミドル以上のグラボの価格が落ち着いてきた

10万円前後の価格帯は、QHD以上の3Dゲームやクリエイティブ作業の中でも重い処理が必要な用途で検討されるグラフィックボード。販売されているラインアップも豊富で一番迷いやすいところだと思います。

旧世代のミドルクラス「RTX 2070」「RTX 3060」あたりを使っているユーザーならこの価格帯のグラボへの買い替えでも性能の向上を実感できるはずです。

| 製品 | 価格帯 | おすすめ | RTX 3060と 比べた性能 | RTX 2060と 比べた性能 | 詳細を 見る |

|---|---|---|---|---|---|

| RTX 5080 | 20万円〜 | 約2.5倍 | Amazon | ||

| RTX 5070Ti | 17万円〜 | おすすめ | 約2.3倍 | Amazon | |

| RTX 5070 | 10万円〜 | おすすめ | 約2.1倍 | Amazon | |

| RTX 4090 | 40万円〜 | 終了 | 約2.6倍 | Amazon | |

| RTX 4080 | 30万円〜 | 終了 | 約2倍 | 約2.5倍 | Amazon |

| RTX 4070 Ti SUPER | 19万円〜 | 終了 | 約1.9倍 | 約2.4倍 | Amazon |

| RTX 4070 SUPER | - | 終了 | 約1.8倍 3090Ti 程度 | 約2.2倍 | Amazon |

| RX 7800 XT | 8.5万円〜 | 約1.4倍 | 約1.7倍 | Amazon | |

| RX 7700 XT | 7.5万円〜 | 約1.2倍 | 約1.5倍 | Amazon |

2025年に入ってからこの価格帯に該当する製品は品薄で価格が暴騰していましたが、春以降は価格が落ち着いてきました。

今も特段安いわけではないものの、ミドル〜ハイエンドクラスに買い替えるのであればRTX 5070やRTX 5070 Tiを選んでも大きな損はありません。

グラフィックボードは様々なメーカーが販売していますが、普通の用途なら体感の差は小さいです。基本的にはサイズ、価格、見た目を軸に選んでしまって問題ありません。

AMD製グラフィックボード(RX)はカタログスペック上のコスパは高いものの、用途によって得意苦手が大きく出ます。特別な理由がない限り、当ブログではnVidia製グラフィックボード(RTX)をおすすめします。

価格だけを見るとドスパラで販売されているPalit製グラボは他よりも安いことがあります。入荷が不安定であることとサポートの簡素さを理由に初心者向けとしてはおすすめからは除外していますが、検討の価値アリです。

【パターン③:エントリークラスからコスパ良好なミドルレンジへ】5万円前後のグラボならRTX4060Ti 8GBがコスパ良好

5~7万円前後の価格帯は、FHD画質での3Dゲームやクリエイティブ作業の大半で活躍するグラフィックボードで、大半のユーザーにとって十分な性能です。

| 製品 | 価格帯 | おすすめ | RTX3050と 比べた性能 | RTX1650と 比べた性能 | 詳細を 見る |

|---|---|---|---|---|---|

| RTX 5060 Ti 16GB | 7.5万円〜 | おすすめ | 約2.0倍 | 約3.2倍 | Amazon |

| RTX 5060 Ti 8GB | 5.5万円〜 | 準おすすめ | 約2.0倍 | 約3.2倍 | Amazon |

| RTX4060Ti 8GB | 在庫僅少 | 約1.8倍 | 約2.9倍 | Amazon | |

| RTX 4060 | 在庫僅少 | 約1.5倍 | 約2.5倍 | Amazon | |

| RX7700XT | 6.0万円〜 | 価格不安定 | 約2.9倍 | 約4.6倍 | Amazon |

| RX9060XT 16GB | 4.5万円〜 | 約2.8倍 | 約4.5倍 | Amazon |

数年前のエントリーモデルであるGTX 1050 Ti、GTX 1660、RTX 2060あたりを使っているユーザーなら、この価格帯のグラボへの買い替えでも性能の向上を実感できるはずです。

上で紹介している通りRTX 5070以上のミドル〜ハイエンドモデルは品薄による価格変動が起きがちですが、RTX 5060 Tiまでのエントリー〜ミドル帯は比較的安定した価格に収まっています。

大半のeスポーツタイトルであれば「RTX 5060 Ti 8GB」でも十分動きますが、AAAタイトルを多数プレイしたいのであればコスパを加味しても「RTX 5060 Ti 16GB」がおすすめです。

記事を更新した2025年2月時点ではRTX 4060 TiとRTX 4060が相対的にはコスパ良好でおすすめでした。ただ、夏以降は在庫が減るとともに価格が上がっています。

特別な理由が無ければNVIDIAのRTXシリーズをおすすめする理由

グラフィックボードは主に2つの会社が作っています。(Intelも作ってるけど発展途上の段階なので今回は省略)

- NVIDIAのGeForce「RTX」シリーズ

- AMDのRadeon「RX」シリーズ

この両者は何が違うのでしょうか。

一番分かりやすい違いは性能です。同価格帯のグラボを比較すると、ベンチマーク上は基本的にRadeon「RX」シリーズのほうが高い数値を叩き出します。

しかし、初心者さんには原則GeForce「RTX」シリーズをおすすめします。その理由は次の2つ。

- RadeonはGeForceより用途によって得意・不得意が出やすい

- Radeonはユーザー数が少ないので出回っている情報が少ない→トラブルが起きた時にネット上で検索して解決しずらい

PCの用途をはっきり理解していてPCいじりもできる中級者さんであれば、好きなブランドのグラボを選んで問題ありません。しかし、初心者さんの場合は用途がはっきりしていなかったり、問題が起きた時には自分で解決するのに手間取ってしまうことが多いでしょう。

この点、GeForce「RTX」シリーズであれば比較的得意・不得意が出にくく、ユーザー数も多いのでネット上に情報が多く出回っています。いずれもベンチマーク上の数字には現れませんが、初心者さんにとっては重要な検討材料になるはずです。

AMDのCPUはユーザー数がかなり増えたので初心者さんにもオススメしやすくなったのですが、GPUはもうちょっと待ってもいい気がします。

筆者が購入したのはRTX 4070 Ti SUPER

筆者はblenderを使った3DCGの学習や複雑な4Kでの映像制作を目的にRTX3070からRTX 4070 Ti SUPERに交換しました。交換時期は2024年になります。レンダリング作業がかなり快適になりました。

グラボの交換作業

グラボの交換作業はとても簡単です。

4つのステップで進めます。

- 最新のドライバをインストールしておく

- 電源を切ってコンセントを抜く

- 既存のグラフィックボードを抜く

- 新しいグラフィックボードを挿す

1. 最新のドライバをインストールしておくとラク

交換作業に入る前に、同じブランドのグラフィックボードに交換するならドライバを最新版にしておきましょう。新しいグラフィックボードに対応したドライバをインストールしていないと、交換後に画面が映らない不具合が起きる可能性があります。(AMD→NVIDIAなどブランドを変える場合はスキップ)

- nVidiaのグラフィックボード(GTX, RTXシリーズ)に交換する場合は、「GeForce Experience」から更新可能です。

- AMDのグラフィックボード(Radeonシリーズ)に交換する場合は、「AMD Software」から更新可能です。

2. 電源を切ってコンセントを抜く

PCを開いて作業に入る前に必ず電源を切ってコンセントを抜き、数分待ちましょう。

静電気でビリっとくる程度なら良いのですが、時にPCパーツの故障の原因になります。

3. 既存のグラフィックボードを抜く

今挿さっているグラフィックボードを取り外します。まず、画像のように手前側にグラボを固定している柱がある場合はドライバーなどで取り外します。

グラフィックボードを固定しているネジは背面側、画像の場所にあります。

カバーを外したらグラフィックボードを固定しているドライバーで外します。

ネジを外したらグラフィックボードを挿している根本にあるレバーを押し込みます。これでグラフィックボードを抜けるようになりました。(製品によっては押し込むのではなく横にスライドさせる形式のものなどもあります。)

ゆっくりとまっすぐ引き抜きます。

4. 新しいグラフィックボードを挿す

新しく購入してきたグラフィックボードを挿す作業は、抜く作業と逆の順番で進めるだけの単純な作業です。

1箇所だけで確認する必要があるのは背面のネジ止め部分。背面のネジは複数個連なっていますが、グラフィックボードの厚みによってネジ止めする必要のあるネジの数が異なります。グラフィックボードのネジ止め部分の数に合わせて事前にネジを抜いておきましょう。

グラフィックボードを取り付けられたらPCが正常に起動することを確認したら、ドライバをインストールします。この時点では画面の縦横比や解像度がおかしくなっていることがありますが、問題ありません。

1.で紹介したドライバーをインストール、最新版にアップデートします。

- nVidiaのグラフィックボード(GTX, RTXシリーズ)に交換する場合は、「GeForce Experience」からインストール・更新可能です。

- AMDのグラフィックボード(Radeonシリーズ)に交換する場合は、「AMD Software」からインストール・更新可能です。

ドライバのインストール、アップデートが終わったら画面が綺麗に表示されたことを確認して作業完了です。お疲れ様でした!

もし不具合が起きた場合

nVididia製グラフィックボードからAMD製グラフィックボードに乗り換えた場合(もしくはその反対の場合)は、ごくまれに古い方のドライバが邪魔をして正しく動作しない場合があります。(かなりまれです)

この場合はドライバを削除できるソフト「DDU(Display Driver Uninstaller)」をダウンロードして古い方のドライバ削除してみましょう。

画面がつかない場合はグラボから映像が出力されていない可能性があります。モニターとグラボをつなぐゲーブル外して、一旦マザーボードに付け替えてみましょう。

ガレリアの他パーツ(メモリー・SSD・HDD増設、CPU・ケース換装)についても別記事で解説しています

当ブログではガレリアに搭載された各パーツをアップグレードする方法やパーツの選び方について初心者向けに分かりやすく、かつ簡潔に解説しています。