モニターは「枚数」だけでなく「配置」も大切

「サブディスプレイを増やせば作業効率が上がる」巷でこのフレーズを聞いて、 デュアルモニターを導入した人は多いのではないでしょうか。

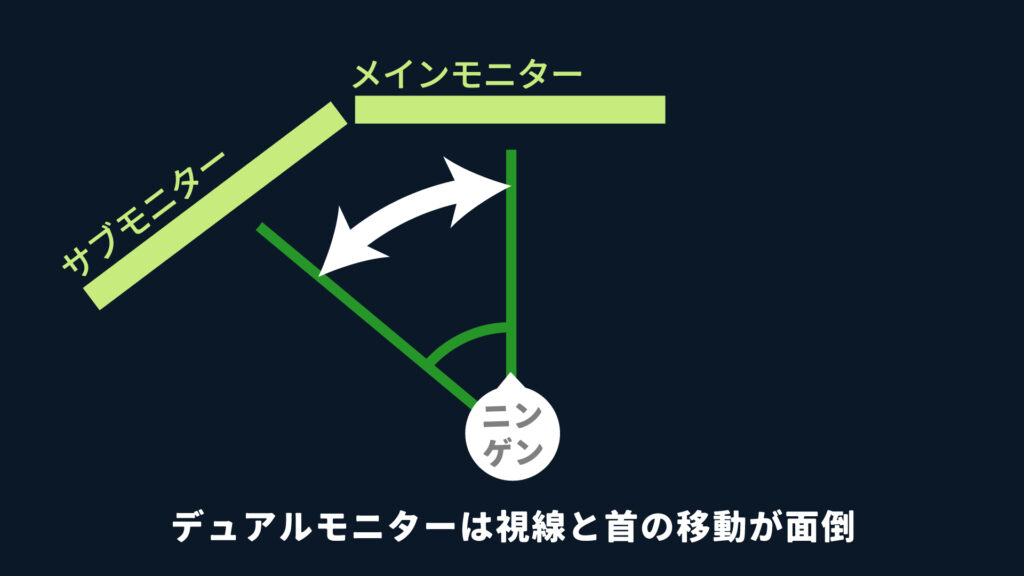

そこで実際にモニターを増やすとぶつかる問題が、「首が疲れる」「視線移動が忙しい」ということ。

この時はじめて、ディスプレイは“目線の届く範囲”に必要な情報が収まって初めて効率化が成立することに気が付きます。

目線が届く範囲の外に情報を置くと何度も目線や首を往復しなければなりませんし、その繰り返しで体も疲れてしまいます。

本記事では筆者が10年以上にデュアルモニター環境を試行錯誤した結果たどり着いた最適解「モバイルモニター縦置き×メインモニター」の構成を軸に、あらゆる配置パターンのメリット・デメリットや、具体的なおすすめの設置方法を詳しく解説します。

「デュアルモニターにしたのに首が痛い」「結局サブ画面を活かし切れていない」という人は、ぜひ最後までチェックしてください。

よくあるデュアルモニター配置と“疲れポイント”

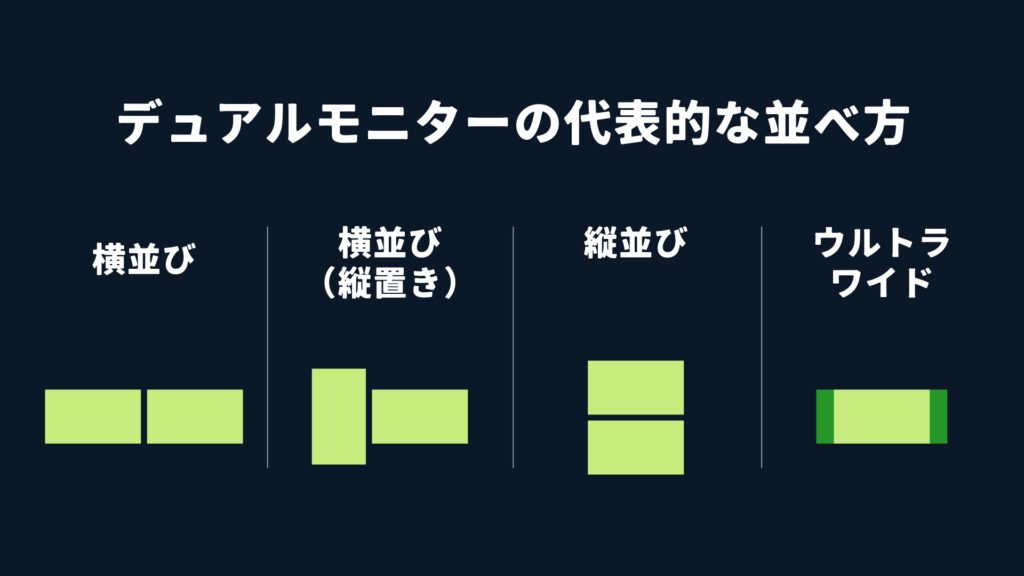

まず、デュアルモニターの一般的な配置方法を確認します。一般的な配置方法をざっくりと分類すると次の4種類に分けられるのではないでしょうか。

- 横並び

- 縦置きの横並び

- 上下並び(下がメインの場合と上がメインの場合がある)

- 画面を増やす代わりにワイドモニターにする

ウルトラワイドモニターは正確にはデュアルモニターではないですが、目的な近いのでカウントに入れています。

では、この4パターン別に良し悪しをまとめていきます。

横並び:視線水平移動が大きく首が疲れる

最もポピュラーな横並び配置。確かにモニターを左右に並べるだけなのでモニターアームも必須ではなく導入コストが低いのですが、サブモニターを見るたびに視線移動にくわえて首をひねる必要があります。

この首振りは一回あたりの動きこそ小さくても、8時間労働×365日となると首・肩への慢性的な負荷へ直結。 特にクリエイターやプログラマーのように視線を固定し続ける作業では「疲れ→姿勢悪化→さらなる疲れ」の負のスパイラルに入りやすい点が最大のネックです。

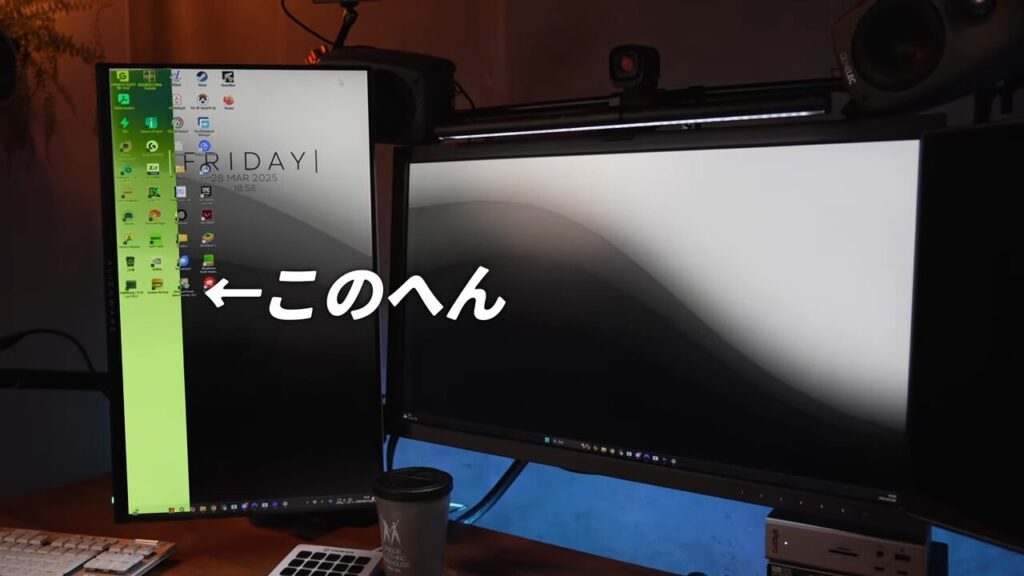

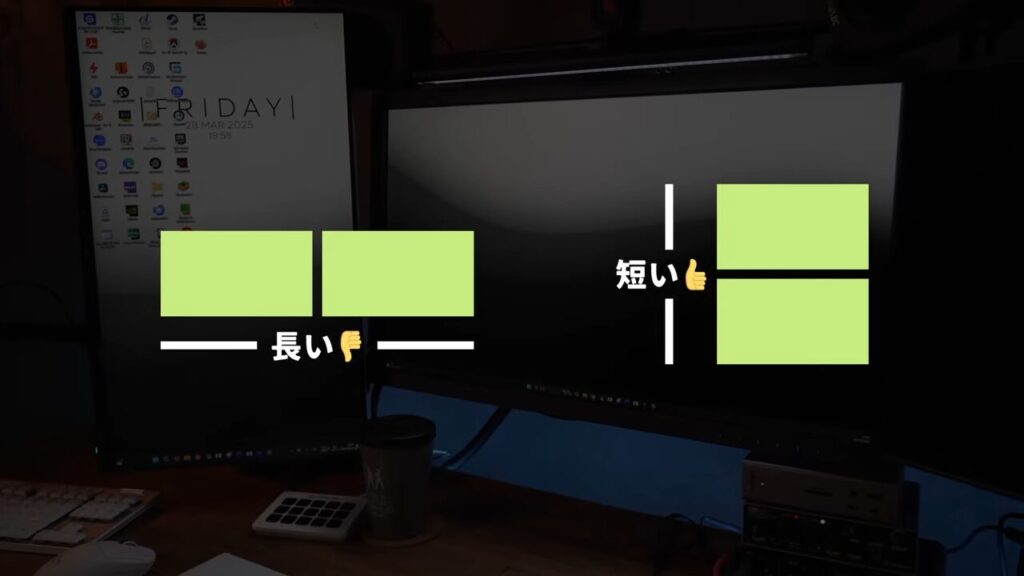

縦置き(横並び):幅は節約、でも上下の“はみ出し”が地味に厄介

横並びだと疲れることに気がついた人の多くが次に試すのが、サブモニターを縦置きにする構成でしょう。

これならサブモニターの幅が狭まるので、横方向の視線移動を抑えることができますね。

さらに、サブモニターを90°回転させるだけなので設置のハードルが低い点もいいところ。

一方で、モニターの上端・下端のどちらか(or両方)をメインモニターから大きくはみ出させる必要があるというデメリットも存在します。

仮に上にはみ出させた場合、画面の上側には重要なツールバーやタイトルバーが置かれることになるので、首を上に振る必要がそれなりにあり、詳しくは後述しますがこれがまた疲労の原因になります。

また、下にはみ出させた場合はキーボードや手元のスペースが圧迫されるのも地味なストレスになります。

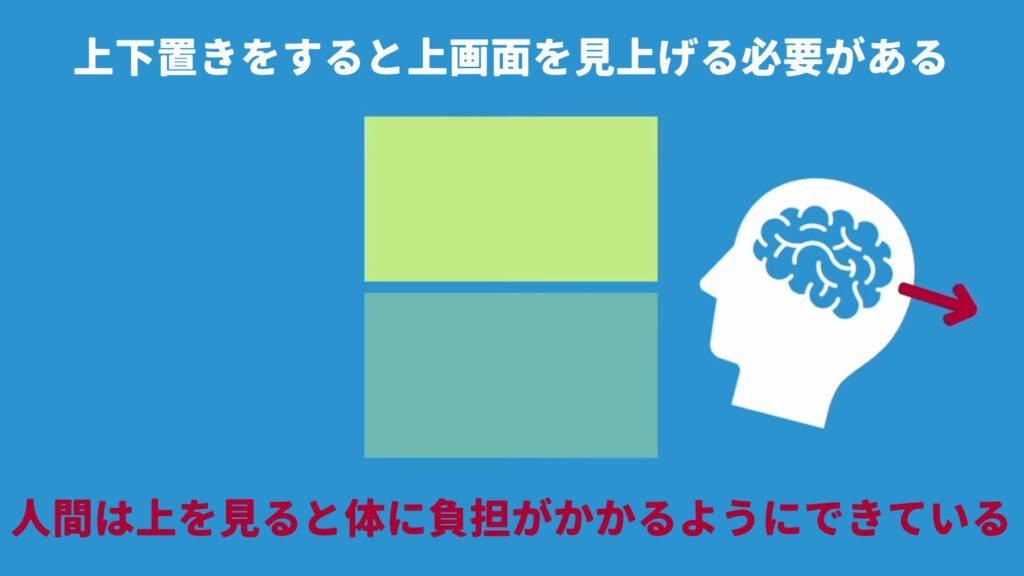

上下並べ:限定的なシチュエーションを除いて避けたい

「モニターは縦幅が短いのだから上下に積めばスマートでは?」と考えで生まれるのが上下置きの配置ですが、むしろ僕の経験から見ても人体工学的に見ても、上下置きが最もキツイ配置方法になります。

人間の頭部は約5 kgと非常に重く、このかたまりを細い首の筋肉で支えています。この重い頭を上に傾けると首筋の筋肉が後方へ引っ張られるため、短時間でも肩こり・頭痛の原因になりやすくなります。

厚生労働省が発行する「情報機器作業における労働衛生 管理のためのガイドライン」でも言及があり、疲れない作業のしかたとして「画面の上端は眼の高さまで」とすることを勧めています。

以上の理由で上下置きは基本的におすすめできません。

映画館の前方席でスクリーンを見上げていると疲れてしまったような経験したかたもいるのではないでしょうか。

基本的にはこれと同じメカニズムになります。

上下並べが活躍するシチュエーション

しかし、場合によっては上下並べが活躍するケースもあります。以下に例を2つ紹介します。

上下並べが活躍するケース①

音楽制作など、スピーカーを使ったモニタリングをする場合

スピーカーを使った音声のモニタリングをする際は、左右のスピーカーを耳と同じ高さに、さらに正三角形の位置に配置する必要があります。

そうすると正面のモニターの左右がスピーカーで埋まってしまうため、その横にサブモニターを置こうとするとかなり離れた位置になってしまいます。すると上下置きをしたほうがまだマシというシチュエーションになることもしばしばあります。

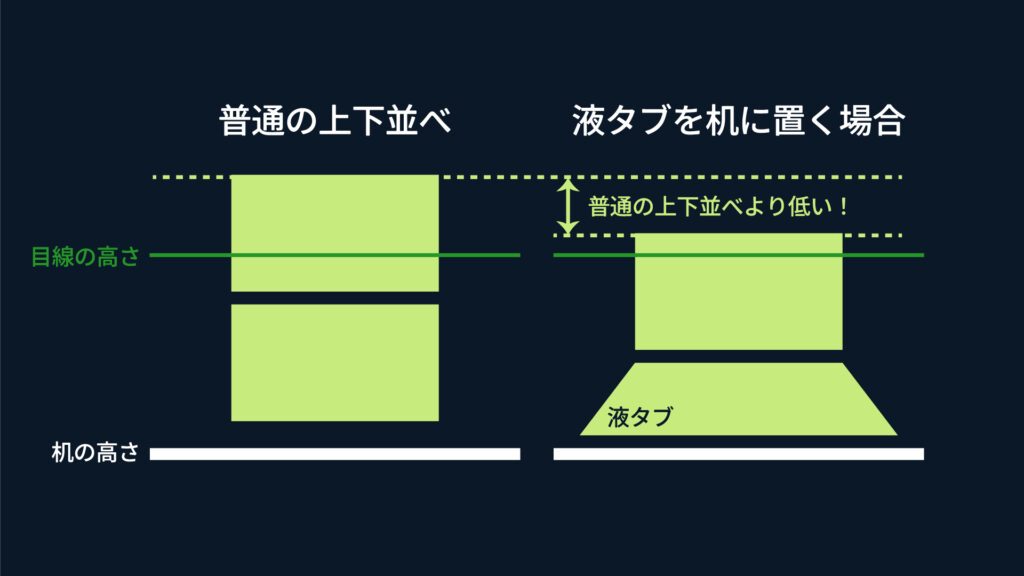

上下並べが活躍するケース②

液タブを机においているイラストレーターさん

机面に角度をつけて液タブを設置している場合はモニターを上段に置いても位置が高くならないので上下置きをしても目線の高さにモニターを収めやすくなります。

この液タブと同じ要領で小さなモニターを設置すれば、モニターを目線の高さに抑えつつ上下置きのデュアルモニター環境を作ることも可能です。デスクの広さが狭い場合はこの手法を試してみる価値もあるかもしれません。筆者も一時期この方法にハマっていた時期があったのですが、手元の空間がモニターに占領されて狭くなってしまうことが不便だったので数ヶ月ほどでやめてしまいました。

こういった特殊なパターンでもない限り、首・肩・眼精疲労を悪化させる可能性が高いので上下並べは避けるのが無難です。

ウルトラワイドモニターという代替案:没入感は最高だが作業内容によってはに不向きな場合も

画面を広げればいいのであれば、ウルトラワイドモニターという選択肢も挙がってきます。

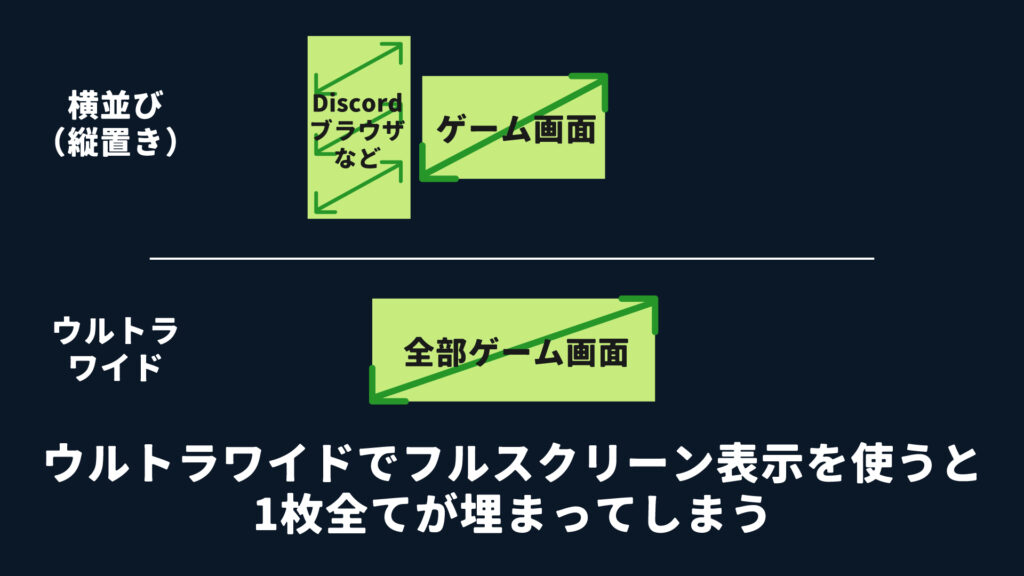

実際、物理ベゼルが消えるため映像・ゲーム用途には最強ですが、画面が1枚であることが欠点になるケースがあります。

一つ例を挙げると、ゲーム中にDiscord や配信ツールを別ウィンドウで常時表示できないことでしょう。(擬似的に複数モニターでできる機能を搭載したウルトラワイドモニターも一応あります。)

筆者の場合、「4Kのカラーマネジメントモニターで仕事をして、240 Hzのモニターでゲームをしたい」という用途に合致するウルトラワイドモニターが現状存在しなかったため、導入を見送りました。

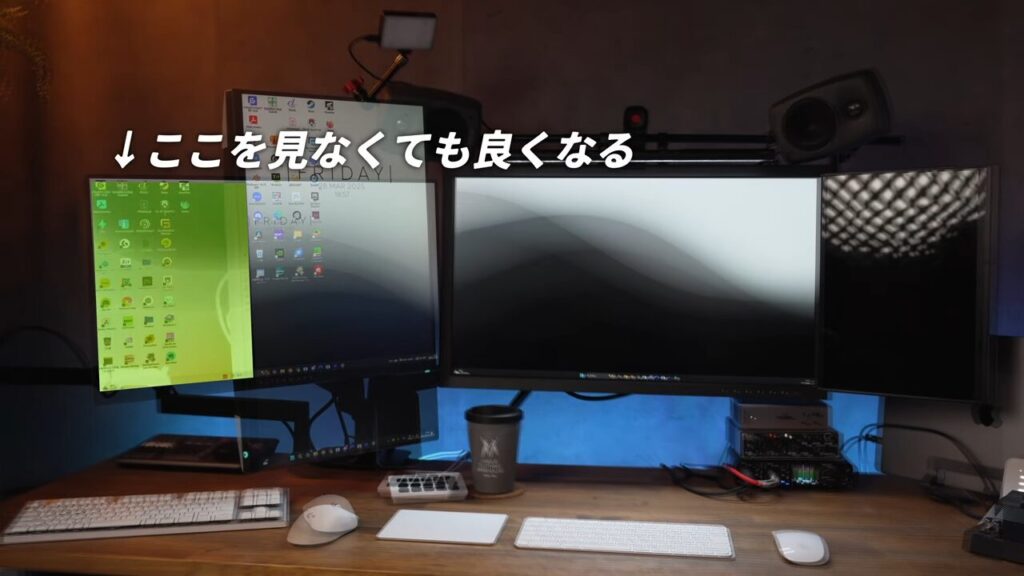

ベストアンサー『メインモニター+モバイルモニター縦置き』

ここまで様々なデュアルモニターの配置方法を試してきたのですが、最近になってデュアルモニターの個人的な最適解にたどり着くことができました。

それが「メインモニター+モバイルモニター縦置き」の構成です。

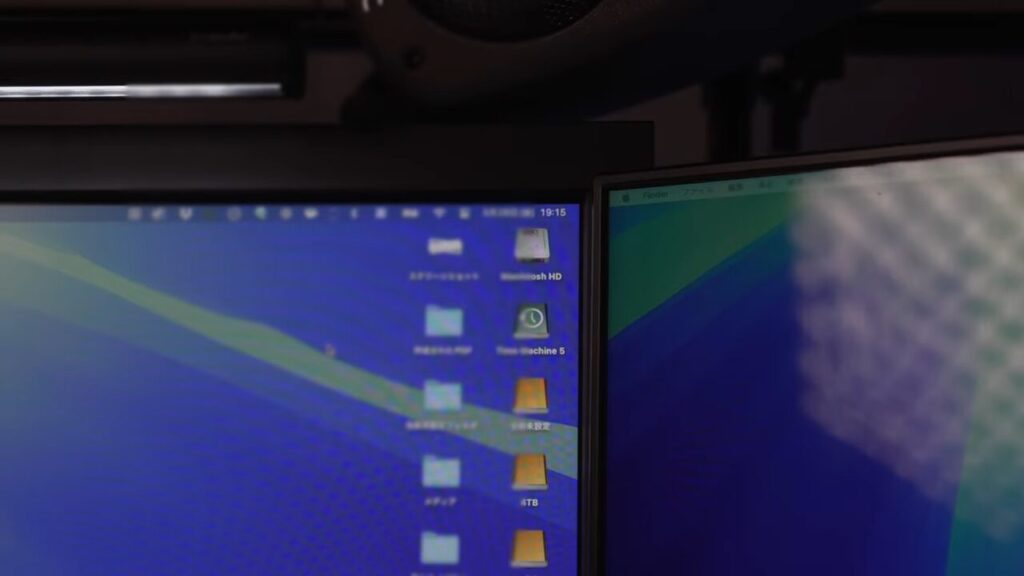

視線移動を極限まで圧縮できる

16インチクラスの薄型モバイルモニターをメインモニターと高さを一致させて縦置きすると、モニターの拡張幅が20 cm程度に収まります。 Excelを開きながらブラウザやチャットを確認する、Premiere Proでタイムラインを編集しながら素材フォルダを見る──このようなシーンで首を動かさずに目だけで確認できる快適さは一度体験すると戻れません。

「画面が小さい問題」は実は思い込み

「16インチのサブモニターでは表示領域が足りないのでは?」という疑問はもっともです。しかし表示領域に不足を感じるのであれば、まずはウィンドウの使い方を見直してみてもいいかもしれません。

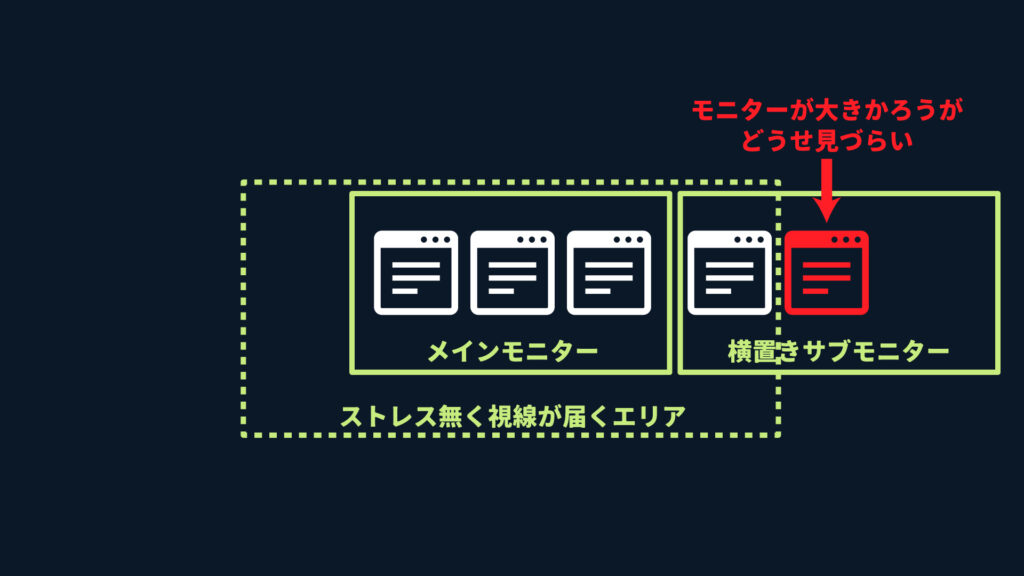

理由は簡単で、頻繁に使うウィンドウはそもそも“常に視線が届く位置”に置くべきだからです。 もしこのメイン&モバイルモニターの範囲に入り切らないなら、それはレイアウト破綻のサイン。仮にモニターが広がったとしても、そこに置かれたウィンドウは視線の届きにくい使いにくいものになってしまいます。(画像参照)

実際僕が大きなサブモニターからこのモバイルモニターに環境を変えてから作業効率が下がった体感はなく、むしろラクに感じるようになりました。

サブのモバイルモニターに収まらないツールは仮想デスクトップに格納すると便利

「自分はモニターを目線より高い位置に上下置きしているけど全く疲れません」という指摘もありそうです。そういった方は恐らく、たまにしか見ないものを疲れる範囲に置いているのではないでしょうか。要するに広がった表示領域を使いこなせていないということです。

たまにしか見ないツールや資料は、目線の届きにくいところに置くよりも、「仮想デスクトップ」に追い出す方がトータルで効率が上がっておすすめです。

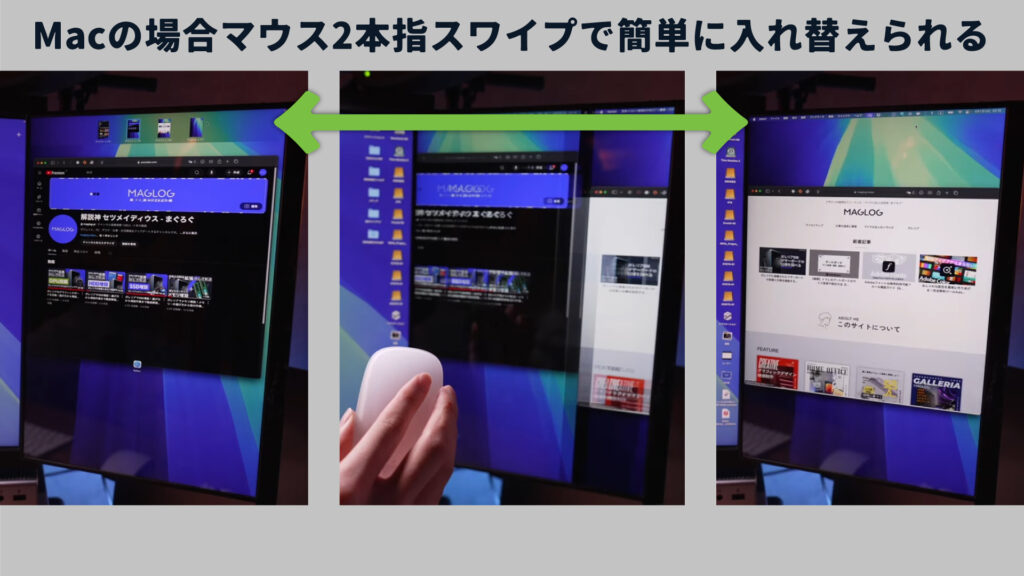

仮想デスクトップはディスプレイを切り替えることで擬似的にモニター枚数を増やす機能。これなら首を大きく回さなくても楽に情報にアクセスできるようになります。WindowsとMacどちらでも利用できます。

Macの場合、マウスを2本指でスワイプするだけで画像のように簡単に画面を入れ替えられます。

仮想デスクトップ:Windows 11 の場合

Win + Tab → 画面上部 「新しいデスクトップ」 をクリック。

ショートカット Ctrl + Win + ← / → で瞬時に切替可能。 OBS録画やSlack通知だけ別デスクトップに隔離すると、サブモニターを監視専用に使わずとも快適に。

仮想デスクトップ:macOS Sonoma の場合

Mission Control(Control + ↑)を開き、右上の 「+」 でスペース追加。 Control + ← / → やトラックパッド四本指スワイプ、Magic Mouseの2本指スワイプですぐ切り替えられます。 Stage Manager も便利ですが、動画編集ソフトのフローティングウィンドウが最前面固定される問題があるため、Final Cut ProユーザーはMission Controlがおすすめです。

モバイルモニターなら持ち出し&撮影にも流用

薄型軽量・USB‑C 給電1本で運用できるため、外出先のホテルや仕事場にそのまま持っていけます。 さらにカメラのHDMIに挿せば動画撮影時の外部モニターとしても活躍します。(筆者の場合は撮影用の外部モニターにiPadを使っているのですが)

モバイルモニター選びのチェックリスト

モバイルモニターの問題は有名なブランドの製品は価格がちょっと割高なこと。

僕は予算をケチって以下の中華製モバイルモニターを購入しましたが、1年以上経つ今も問題なく使えています。

この製品を選んだ理由と、モバイルモニター選びで気をつけてほしい点を以下にまとめます。

1. サイズと解像度のバランス

今回のモバイルモニター選びで最も重要になるのが、大きさと解像度です。

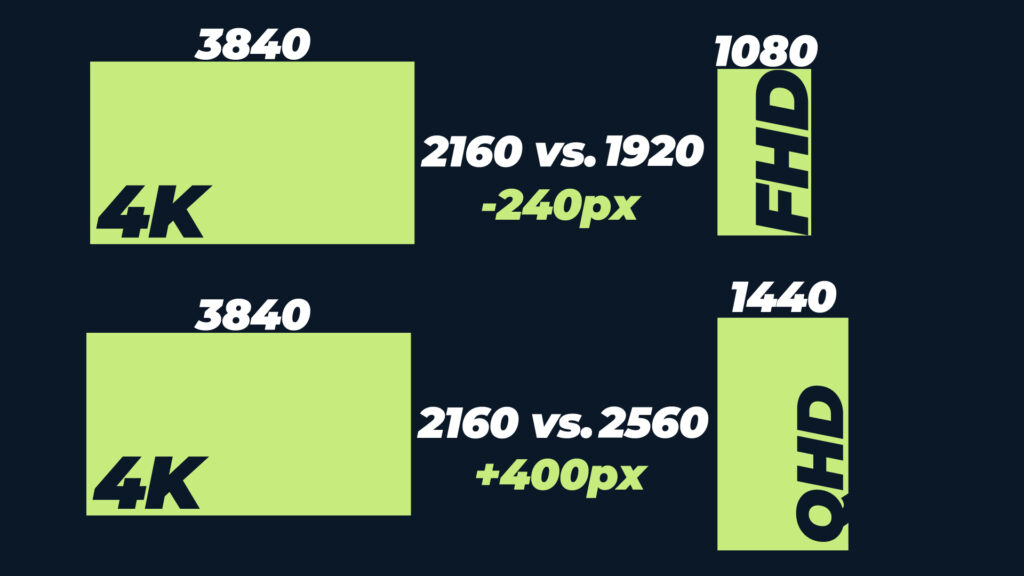

モニターのサイズはメインモニターの短辺とモバイルモニターの長辺の長さをあわせると綺麗に収まります。モニター間の解像度差が大きいと拡大率を個別設定する羽目になり、文字がボケたりGUIが巨大化するので要注意。

4メインモニターが4Kの場合、FHDかQHDのモバイルモニターを合わせると解像度を近づけることができます。

しかし、持ち運んでの利用も想定するならFHDよりも高解像度なもの(QHDや4K)が選択肢に入ります。ここは用途と合わせて要検討です。

僕が購入したものはどのモデルもQHD解像度のモニター。PC側で解像度設定を少しだけ変更して利用しています。

サイズ展開は複数あるのですが、16インチのものを利用しています。(時々品切れになるようです)

2. 入出力端子と給電方式

一般的なモニターはHDMIなどの映像出力コードと電源コードの2本が必要です。一方、モバイルモニターは幸いなことに必要な電力量が少ないので、USB-Cケーブル1本だけで映像と電源の両方をまかなえるモデルが多くあります。

モバイルモニターのよくあるつなぎ方

- USB‑C(DP Alt Mode+PD給電):ケーブル1本運用が可能。MacBook/最新ノートPCと相性◎

- Mini‑HDMI+USB‑A給電:デスクトップ利用なら問題なし。ゲーム機や古いPCとも接続汎用性が高い。

サブモニターの利用であればどちらの方法をとっても構いませんが、ケーブルが減ると配線が減ってかなりラクなのでおすすめです。

このモバイルモニターもUSB‑Cケーブル1本で運用できるのでとても便利です。

3. ベゼル幅

横方向の視線移動を最小限に抑えるために気にしたいのがモバイルモニターのベゼル幅。

モバイルモニターは薄いおかげでメインモニターのベゼルに重ねるような形で設置することができます。それ故、細いベゼルのモバイルモニターを用意できればメインモニターとサブモニターがつながっているかのような見た目にすることができます。

僕が買ったモニターのベゼル幅は4mmです。できれば5mm以内におさえたいですね。

4. リフレッシュレートと応答速度

僕が購入したモバイルモニターは120Hz対応ですが、あくまでこのサブモニターでゲームはしないので60Hzのものでで全く問題ありません。 中華ノーブランド品には不思議と75〜120Hzに対応しているモデルが多いのですが、あまり気にする必要はありません。

モバイルモニターの具体的な設置方法

モバイルモニターにはモニターアームに接続するSESAマウントのようなものが搭載されていないので、サブモニターとして使うには設置方法にひと工夫が必要にあります。

そこでここでは、僕が取っている設置方法を紹介します。

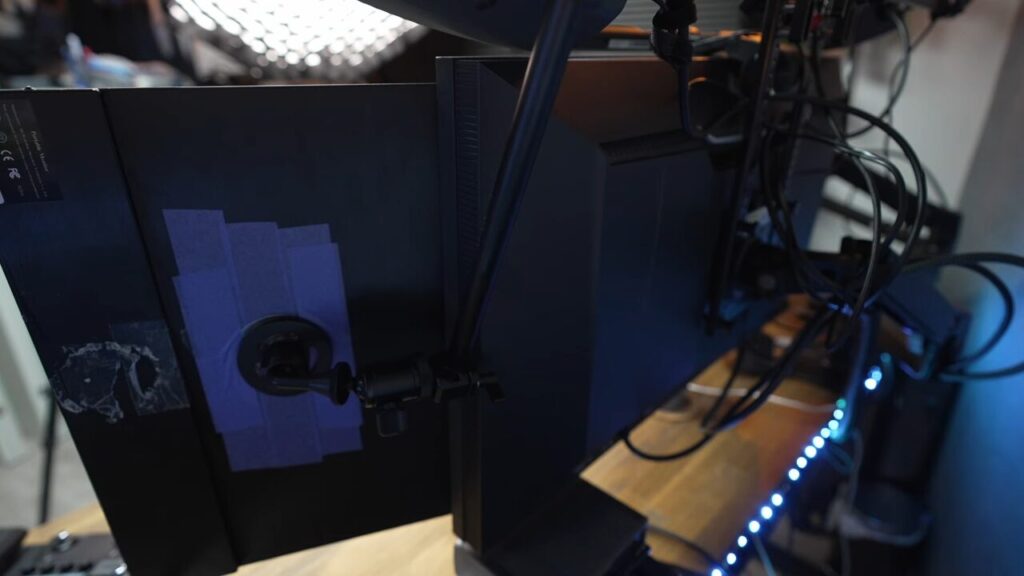

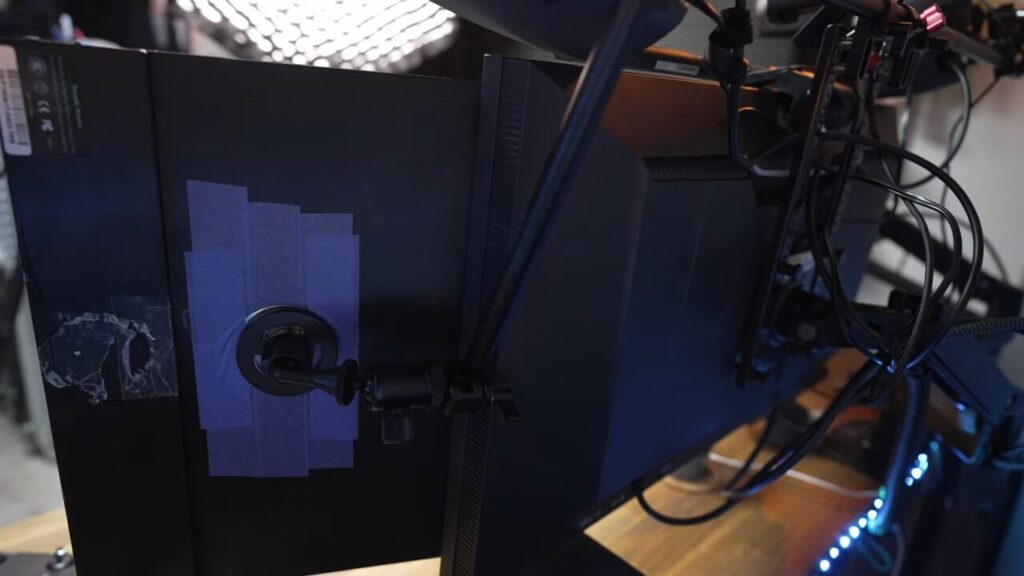

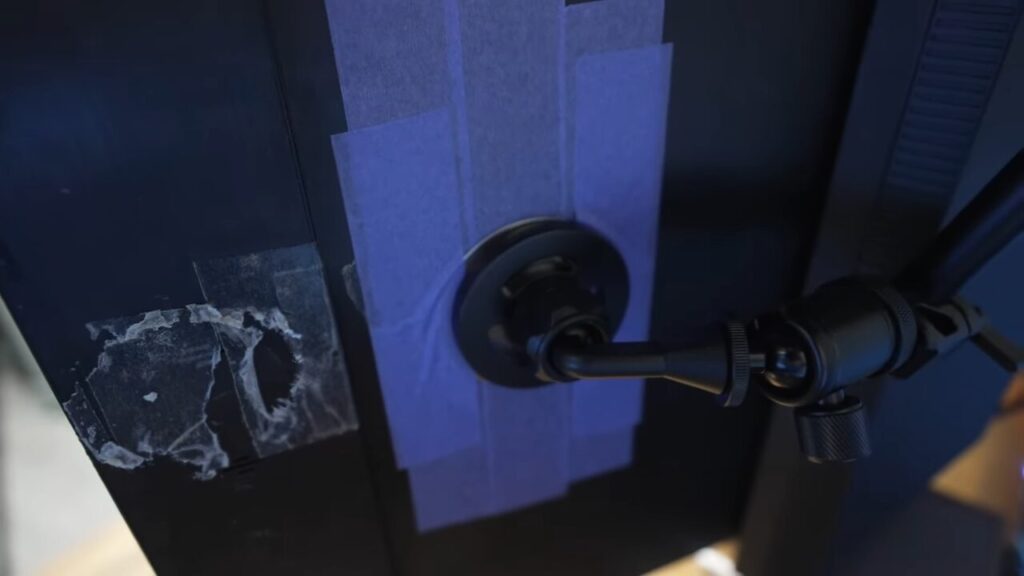

15 mmロッドシステムでメインアームに宙吊り

主に映像制作などで使われる15mmロッドをメインモニターのVESAマウントから組み合わせる形で活用しています。

少し複雑なので以下の画像とリンクを参考にしながらご自身の環境でアレンジしてみてください。

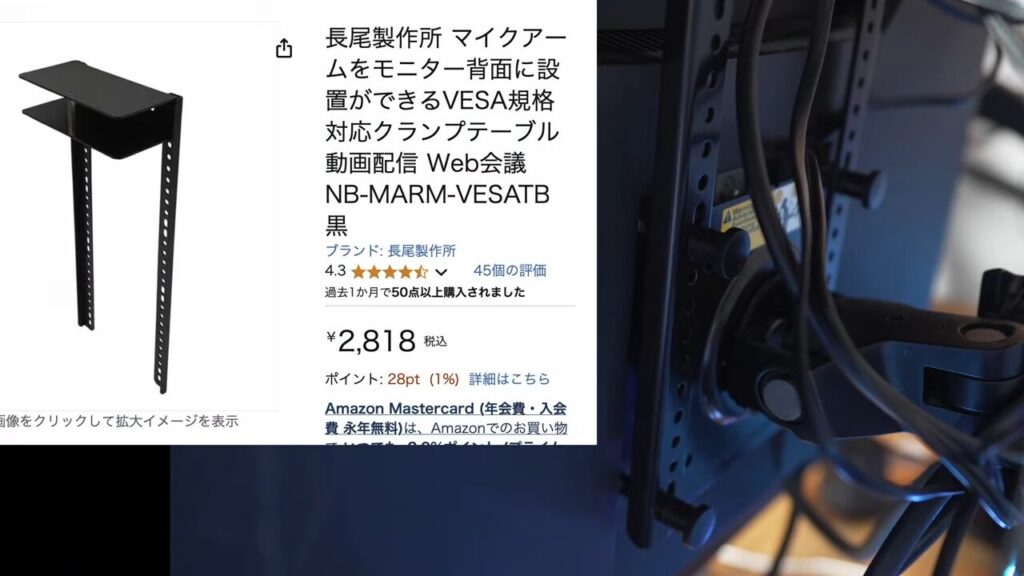

1. メインモニター背面のVESA 100×100ネジに、長尾製作所のVESA延長ブラケットをかませる。

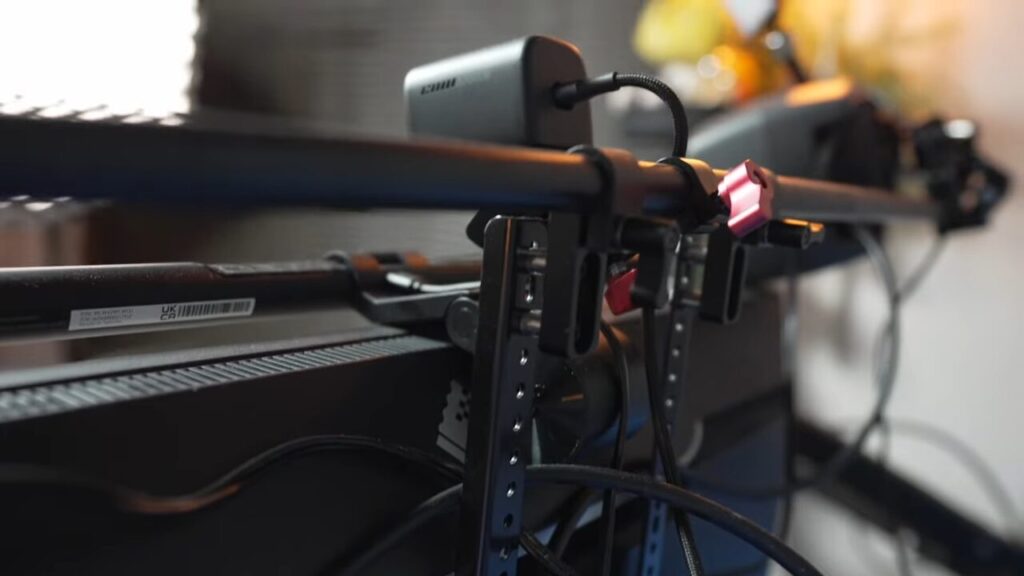

2. ブラケットのタップ穴に SmallRig 15 mmロッドクランプ を固定。

3. 15 mmアルミロッド(20 cm程度)を差し込み、先端に アルカスイス互換プレート+マグネットプレート を装着。

4. モバイルモニターの背面に金属プレートを貼り付け、マグネットでパチンと接続。

こうすることでモバイルモニターだけ瞬時に脱着でき、外出時の取り外しが5秒で完了。 ロッド先端がしなるようなら短めのカーボンロッドに交換するとブレが激減します。

この方法で固定すればモニターの高さや位置を変える時にメインモニターとサブモニターが一緒に動いてくれます。

重量バランスと安全対策

片側にしかサブモニターがないと重心がVESAマウントの中心からずれてしまうので、モニターの自重で勝手に回転する問題が発生しがちです。VESAプレートの回転ロックできるモニターアームを使うことをおすすめします。

開店ロックできないモニターアームでも、粘着式ラバーシートを挟んで摩擦を上げればワンチャン回避できるかもしれません。(もちろん自己責任で!)

タブレットアームで代用するのもアリ

上記のやり方だとそれなりに手間がかかってしまいます。これが面倒ならシンプルにタブレット端末用のアームを使うのも一つの手です。

ただしモバイルモニターはタブレット端末と比較してかなり画面サイズが大きいので、タブレットアームのクランプが自分が使っているモバイルモニターを挟める大きさかは必ず確認しておきましょう。

まとめ:画面が広いだけでは、効率は広がらない

- 横並び・縦置き・上下並べ・ウルトラワイド──すべて試して残ったのはモバイルモニター縦置き。

- 重要なのは「首や目をどれだけ動かすか」。視線移動ゼロこそ真の時短。

- モバイルモニターならデスクも外出も撮影も1台でOK。投資対効果が圧倒的。

- 仮想デスクトップで“使わないウィンドウ”を追い出せば、16 inchでも情報は足りる。

広大なウルトラワイドや3枚構成も魅力的ですが、身体への負荷とメンテナンス性を天秤にかけると、メイン+モバイルモニターは筆者にとって現時点で最もバランスが取れた解答です。 サブモニターを導入・アップデートする際は、ぜひ本記事を参考に「視線の最短経路」を意識してみてください。きっと作業スピードだけでなく、首・肩・目の健康まで守れるはずです。

メインモニター

サブモニター